我曾要求你们对这些电场和磁场进行想象。到底应该做些什么呢?你们是否懂得了怎样去做?我如何设想电场和磁场呢?我实际看到的到底是些什么?对科学想象应有哪些要求?它与试着想象这房间里充满着一些看不见的天使究竟有何区别?不,这并不像对那些看不到的天使的想象。要理解电磁场,比理解那些看不见的天使,还要有高级得多的想象力。为什么?因为要使那些看不到的天使们可以理解,我所必须做的只是把他们的性质稍微改变一点点 ——即使得他们稍微看得见,这样我就能见到他们的翅膀、驱体和光环的形像。一旦我已成功地想象出一个见得到的天使,那么所必须做的抽象化——即接纳一些几乎看不见的天使而把他们想象成完全是看不见的——就相对地容易了。所以你会说:“教授先生,请给我一个关于电磁波的近似描述吧,哪怕它还可能有点不准确,以便使我也能像看到那些几乎看不到的天使们那样看到它们。然后我才将该图像做必要的抽象化的修改。”

对不起,我不能为你做这件事。我不知道怎么办。我并没有关于这电磁场在任何意义上准确的图像。我知道电磁场已有很长时间了——25年前我所处的地位与你们现在所处的地位正好相同,而我已经有了这25年来琢磨这些摆动着的波的经验。当我开始描述磁场通过空间运动时,我谈及E场和B场并摇摆我的两只手臂,而你可能想象我已能够看到它们了。我将告诉你我看到了什么。我看到了某种模糊的阴影,摇摆着的线——莫明其妙在这里或那里的线上写着E或B,而也许有些线还带着箭头——当我对其考察得太细致时,这里或那里的一个箭头竟会消失不见。当我谈及嗖地通过空间的那些场时,在用来描述对象的符号与对象本身之间存在一种可怕的混乱。即使接近像真实波的图像我也确实不能做出。因此如果你对于做出这样一种图像感到困难的话,你就不必担心你的困难是异乎寻常的了。

我们的科学对想象竟会提出这么可怕的要求。所需的想象程度比起对一些古老概念所要求的要极端得多。现代概念远更难于想象。尽管如此,我们还是用了一大堆工具。使用数学方程式和法则,并构造许多种图像。我现在所认识的是:当我谈及在空间中的电磁场时,我所看到的乃是所有那些我曾见过的关于它们的图形的某种叠加,并未看到在周围奔跑着的那些小束场线,因为我担心如果我以另一速率走过则那些线束将会消失不见。甚至我并非自始至终都在注视着那些电场和磁场,因为我有时还想到应当有一幅用矢势和标势来表示的图像,原因是,它们也许是正在摇动着的更具有物理意义的东西。

你会说,也许唯一的希望就是采取数学图像。那么数学图像又是怎么回事呢?从数学的观点看,空间中每一点有一个电场矢量和一个磁场矢量,即共有六个数目与每一点相联系。你能否想象出与空间中每一点联系着的竟有六个数目之多?那太难了。哪怕只有一个 数目与每点联系,你能够想象得出来吗?我就不能!我只能想象在空间中每一点像温度那样的东西,那似乎还是可以理解的。若这里存在冷和热,则这里的温度就逐点变化。但老实说,我并不理解在每一点上就有一个数值 的那种概念。

因此,也许应该这样来提出问题:我们能否用更像温度的某种东西来表示电场呢?比方说,像一块胶质的位移。假设我们这样开始,即通过想象世界充满着一种稀疏胶质而场代表胶质中的某种畸变——比如说伸长和扭曲,那么我们就能够使场看得见。在已经“看到”了它像个什么样子之后,我们就该能将胶质抽象化掉。这就是许多年来人们所企图做到的。麦克斯韦、安培、法拉第以及其他一些人都曾经尝试过按这一途径去理解电磁学(有时他们叫这抽象化了的胶体为“以太”)。但事实证明,按那种方式去想象电磁场的尝试实际上是在前进道路上设置的一道障碍。可惜我们始终仅局限于去做抽象化,去应用仪器来探测场,去利用数学符号来描述场,等等。但无论如何,在某种意义上场却是真实的,因为在我们完全结束了对数学方程式的反复摆弄之后——不管有无做出图像和图画或试图去看到那种东西——我们仍然能够使仪器探测出从水手二号送来的信号并找出远在几十亿英里以外的那些银河,等等。

科学中的整个想象问题往往被从事其他学科的人们所误解。他们以下述办法企图来试验我们的想象力。他们说:“这里就是某些人在某种情况下的一幅图像。你想象以后将会发生什么呢?”当我说“我想象不出来”时,他们可能认为我的想象力太弱了。他们忽视了一个事实,即在科学中容许 我们去想象的无论什么东西都必须与我们所已知道的其他每件事情相一致 :我们所谈及的电场和波并不只是我们随心所欲地自由创造出来的某些愉快思想,而是必须与我们所已知的一切物理规律都符合一致的一些概念。我们不能容许去认真地想象那些明显与所知的自然规律发生矛盾的东西,因而我们的那一种想象乃是十分困难的玩艺。人们得具有想象从未见过或从未听说过的某些事物的想象力。同时这些思想又好比是被束缚在一件紧身衣里,即受到来自自然界确实情况的知识的那些条件所限制。去创造出某种新的东西,但又要同以前已知的每一件东西相一致,这是一个极端困难的问题。

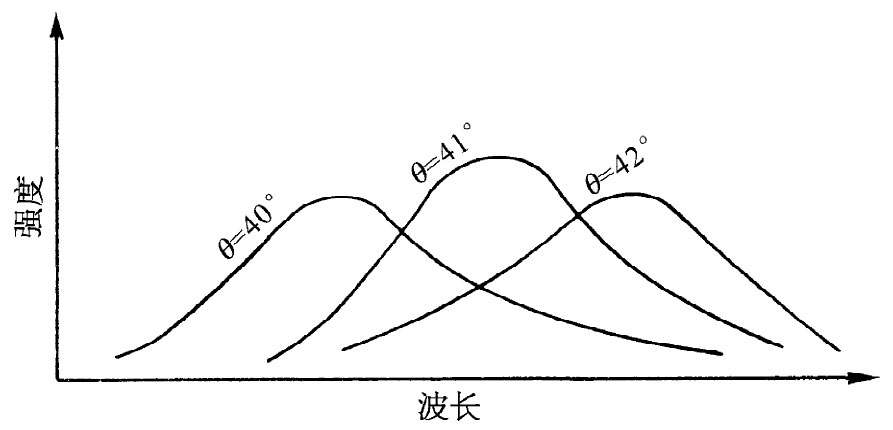

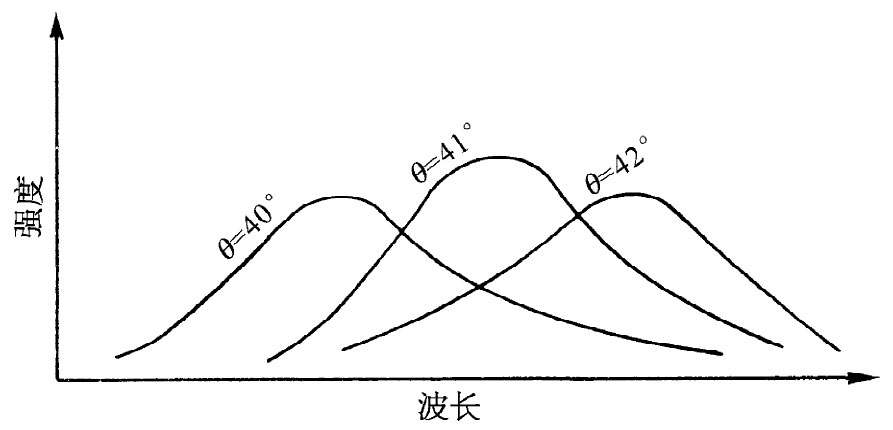

趁正在谈这个课题的时候,我要来谈一下是否有可能想象出我们所不能见到 的那种美丽 。那是一个饶有趣味的问题。当我们凝望着彩虹时,它对我们来说好象是美丽的。每个人都会说:“啊,彩虹”(你看我多么科学。我不敢说某一件东西是美丽的,除非我有定义它的实验方法)。可是假如我们都是瞎子,则又该如何去描述彩虹呢?当我们测量NaCl的红外反射系数时,或者当我们在谈到来自不能看到的某个星系之波的频率时,我们都是 瞎子——我们制作了一幅图,画出了一条曲线。例如,对于彩虹来说,这样的曲线可能是在天空中的每一个方向用分光光度计所测得的辐射强度对频率的关系。在一般情况下,这样的测量会给出一条相当平坦的曲线。于是在某一天,有人发现对于某种气候条件以及在天空中某个角度,作为波长函数的强度谱发生了一种奇异行为,它可能有扰动。当仪器的角度只稍微改变时,这个扰动的极大值就从某一波长移向另一波长。然后有一日,这些盲人办的物理评论杂志也许会发表一篇标题为《在某种气候条件下作为角度函数的辐射强度》的专门论文。在这篇论文中也许会出现一条像图20-5所示的那种曲线。作者可能要指出,在较大的角度处较多辐射集中在长波上,而对于较小角度,则辐射的峰出现在较短的波长上(从我们的观点出发,我们可能会说,在40°角绿色光占优势,而在42°角则红色光占优势)。

图20-5 在(从与太阳相反的方向量起的)三个角度处作为波长函数的电磁波强度,这只是在某种气象条件下进行测量的结果

那么,我们发现图20-5上的那些曲线很优美吗?它所包含的内容比我们看到彩虹时所理解的要详细得多,因为我们的眼睛不能够在光谱的形状中看到其精确细节。然而,眼睛却会发现到彩虹是美的。是否我们的想象力足以在光谱曲线中看到如同当我们直接了望彩虹时所看得到的同一种美丽?我不知道。

但假定有一幅作为红外区波长函数、也作为角度的函数的关于NaCl的反射系数的曲线图。要是眼睛能看到红外线——也许是一种灿烂夺目的“绿色”混杂着从该表面上反射而来的“金属红”——那么我该有一种对于我的双眼来说它看起来会是什么样子的图像了。那该是一件华丽的东西,但我还不知道我是否会有一天在看到用某种仪器测量出的关于NaCl的反射系的曲线图时,便能说出它具有同样的那种美丽。

另一方面,即使我们不能在具体的测量结果中看到美丽,我们也已能够 声称在那些描述普遍物理规律的方程式中看到了某种美丽。例如,在波动方程式(20.9)中,就存在关于x,y,z和t表现出来的规则性的某些优美的东西。而在x,y,z和t外表所呈现出来的优美对称性,在人们的心中就会浮现出一种必须用四维空间完成的更伟大的美丽,该空间会有四维对称的可能性以及经过分析之后发展成为狭义相对论的可能性。所以存在许许多多与这个方程有关的智力上的美丽。