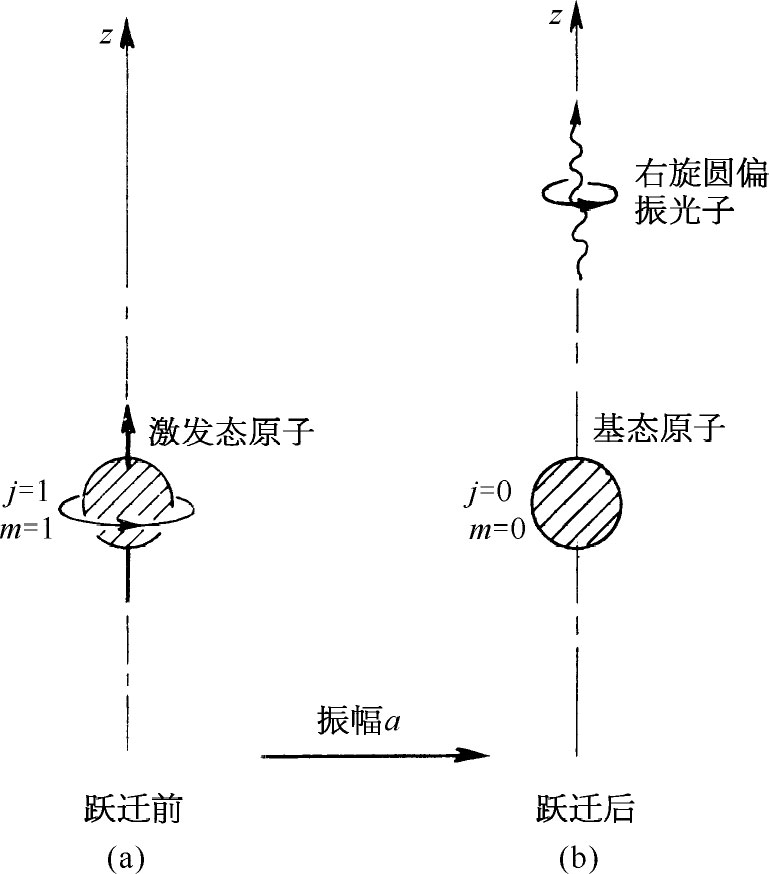

图18-1 一个m =+1的原子沿+z 轴方向发射一个RHC光子

上一章,我们发展了量子力学中角动量守恒的概念,并且说明怎样用这些概念来预言Λ粒子衰变中质子的角分布。现在我们想给你们举一些其他类似的例子,来说明原子系统中角动量守恒的重要性。我们的第一个例子是原子的光辐射。角动量守恒(除了其他方面)将决定发射光子的偏振情况和角分布。

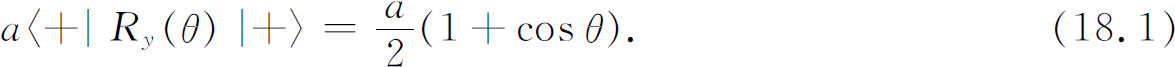

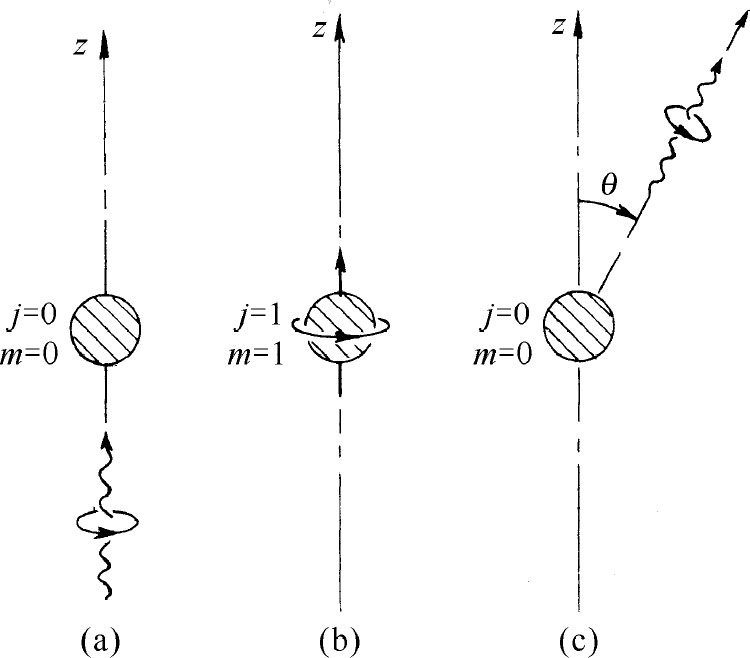

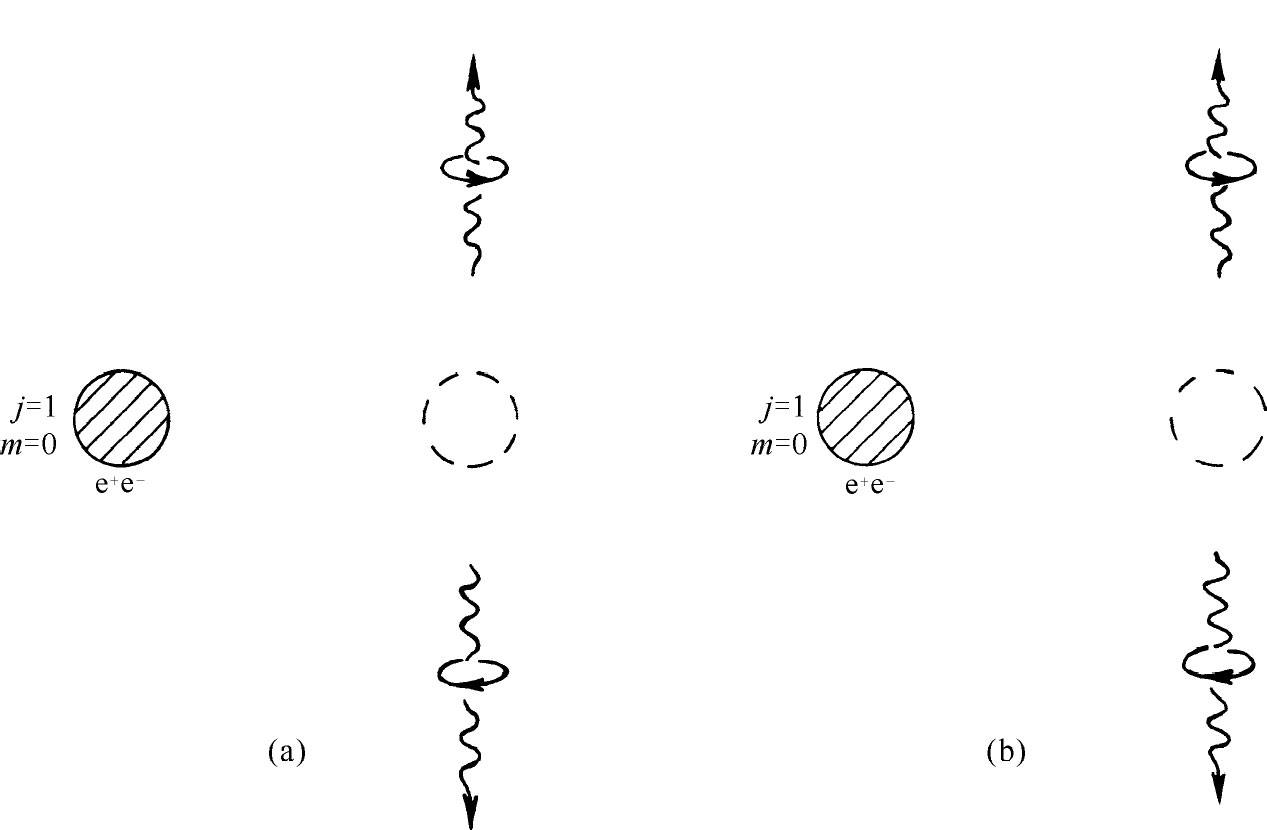

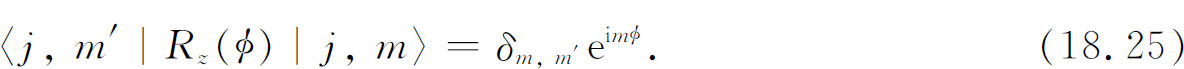

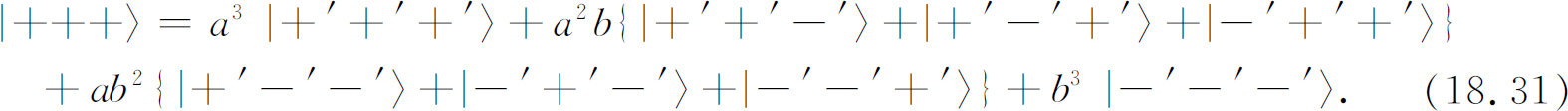

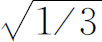

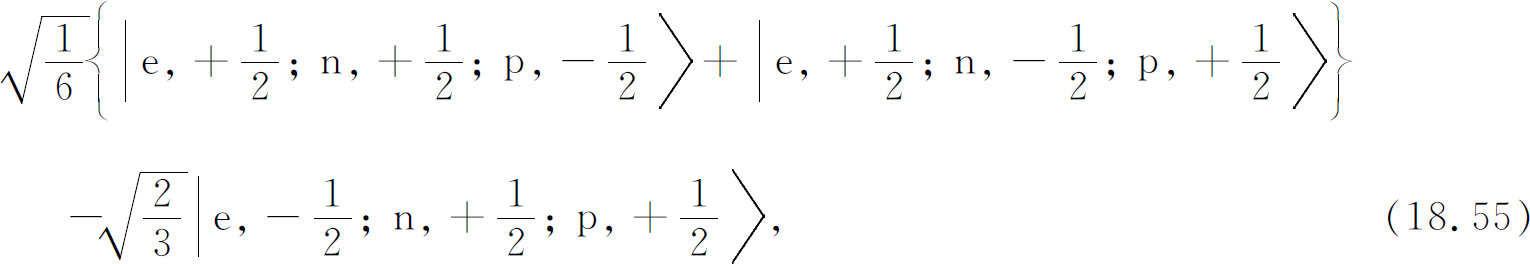

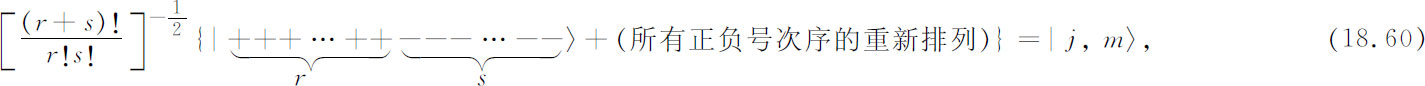

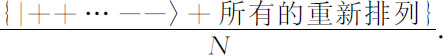

假设一个原子处于一个有确定角动量(譬如自旋为1)的激发态,当它跃迁到一个角动量为零的低能态时,发射出一个光子。问题是如何计算光子的角分布和偏振情况。(除了现在我们的粒子为自旋1而不是1/2以外,这个问题和Λ0 的衰变几乎完全相同。)因为原子的较高能态自旋为1,所以其角动量的z 分量有3种可能性。m 的值可能为+1、0或-1。在我们的例子中,取m =+1。一旦你知道了如何处理这一情形,其他情形也就会解决了。我们设想一个原子的角动量沿着+z 轴方向,如图18-1(a)所示;并且试问它沿z 轴向上发射右旋圆偏振光、结果原子的角动量变为零的振幅是什么,如图18-1(b)所示,我们并不知道这个问题的答案,但是我们却知道,对右旋圆偏振光,沿着它的传播方向具有一个单位角动量。所以发射光子后,情况将如图18-1(b)所示——留下的原子沿z 轴的角动量为零,因为我们假定了原子在较低能态时自旋为零。我们用a 代表这一事件的振幅。说得更明确些,我们令a 为在dt 时间内、向以z 轴为中心的小立体角dΩ 内发射一光子的振幅。注意,在同一个方向发射LHC(左旋圆偏振)光子的振幅为零。沿z 轴的净角动量对于这种光子为-1,而原子为0,总的角动量为-1,这将使角动量不守恒。

图18-1 一个m =+1的原子沿+z 轴方向发射一个RHC光子

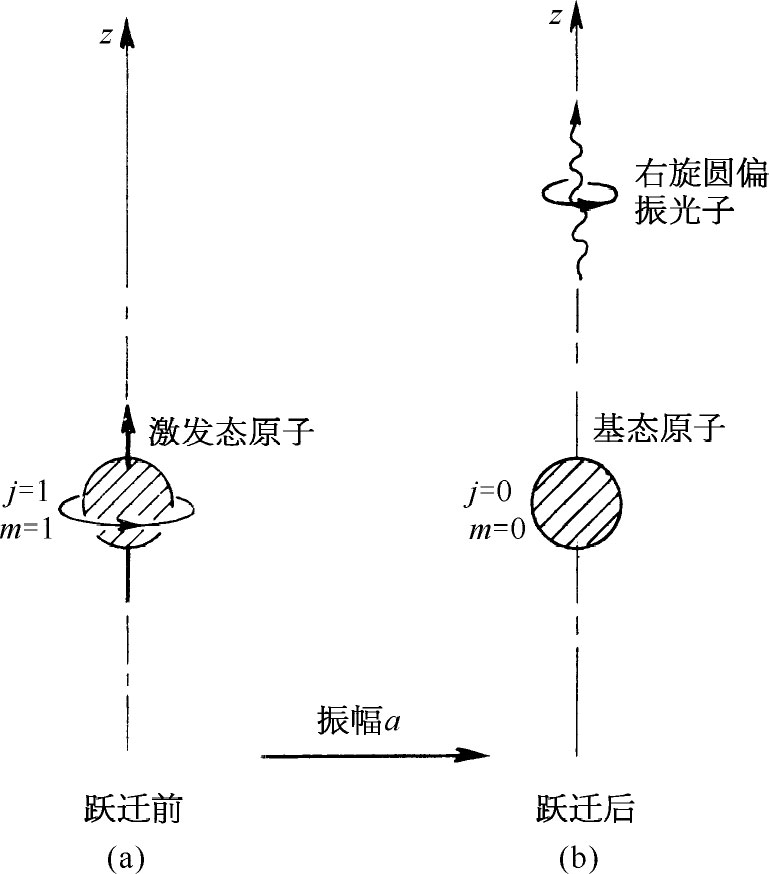

同样,如果原子的自旋起初是“朝下”的(沿z 轴为-1),那它只能在z 轴正方向发射一个LHC光子,如图18-2所示。我们用b 代表这一事件的振幅——意义同样是光子进入某一立体角ΔΩ 的振幅。另一方面,如果原子处于m =0的状态,则它根本不能在+z 方向发射光子,因为光子沿其运动方向的角动量,只能是+1或-1。

图18-2 一个m =-1的原子沿+z 轴方向发射一个LHC光子

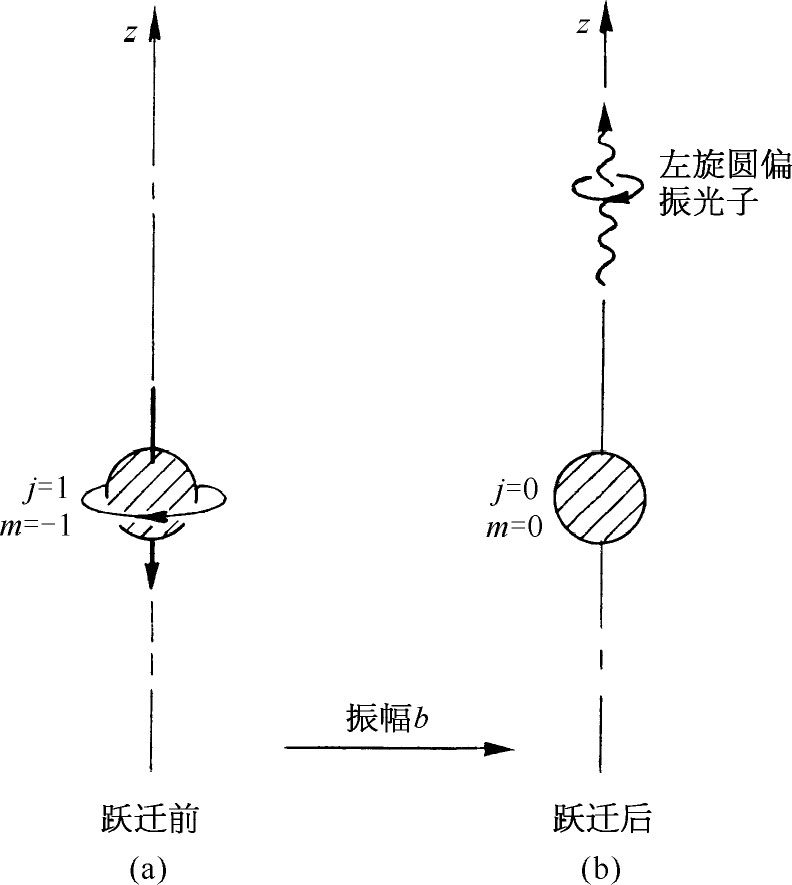

其次,我们可以证明b 与a 有关。假设我们把图18-1的情况作一反演,意思就是我们设想,如果把系统中每一部分移到原点对面的相应的点上去,该系统将会怎样。这并不意味着需要反射角动量矢量,因为它是人为的量。说得更确切些,我们应将对应于这种角动量的实际的运动特性倒转。在图18-3(a)和(b)中,我们显示了图18-1中的过程相对于原子中心反演前后的情况。注意原子转动的指向是不变的 (1) ,在图18-3(b)倒转的系统中,m =+1的原子向下发射一个LHC光子。

图18-3 如对(a)中的过程进行对原子中心的反演变换,就出现(b)所示的情形

如果现在我们将图18-3(b)的系统绕x 轴或y 轴旋转180°,那么它就变得和图18-2完全一样。反演和旋转的联合操作,使第二个过程成为第一个过程。由表17-2,我们知道对y 轴旋转180°,恰好相当于把m =-1的态变成m =+1的态,所以除了由于反演可能造成符号改变外 ,振幅b 必定和振幅a 相等。反演中的符号改变将取决于原子的初态和终态的宇称。

在原子的过程中,宇称是守恒的,所以整个系统的宇称在光子发射前后应该相同。所发生的情况取决于原子初态和终态的宇称是偶还是奇——对于不同的情况,辐射的角分布将不一样。我们将选取一个一般的情况,初态为奇 宇称,而终态为偶 宇称,这将给出所谓的“电偶极辐射”。(如果初态和终态具有相同的宇称,我们称其为“磁偶极辐射”,它具有回路中振荡电流的辐射特性。)如果初态的宇称为奇,在使系统从图18-3的(a)到(b)的反演中,它的振幅改变符号。原子的终态具有偶宇称,所以其振幅不改变符号。如果在反应过程中宇称守恒,则振幅b 和振幅a 必然大小相等,符号相反。

我们推断出:如果一个m =+1的态向上发射一个光子的振幅是a ,那么对我们所假设的初态和终态的宇称而言,m =-1的态向上发射一个LHC光子的振幅为-a (2) 。

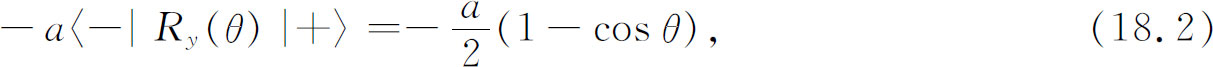

我们已有了求出与z 轴成任意角θ 方向发射光子的振幅所需知道的一切。假设有一原子,原来具有m =+1的偏振。我们可以把这个态分解为相对于新的z ′轴的+1,0,-1等3个态,这新的z ′轴在光子发射的方向上。对这3个态的振幅就是表17-2下半部分所给出的。于是在θ 方向发射出一个RHC(右旋圆偏振)光子的振幅,为a 乘以在这个方向具有m =+1的振幅,即

在同一方向发射一个LHC光子的振幅为-a 乘以在此新方向具有m =-1的振幅,利用表17-2,即为

如果你对其他的偏振感兴趣,你可以将这两种振幅的叠加得出它们的振幅。当然,为了得到作为角度的函数的任何分量的强度,你必须取振幅绝对值的平方。

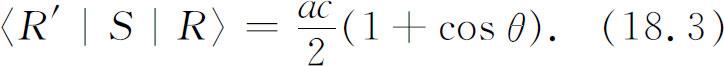

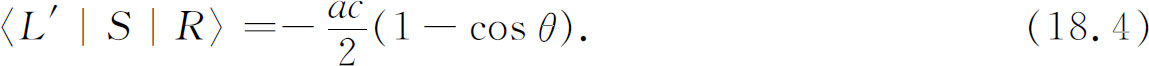

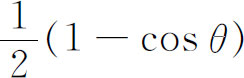

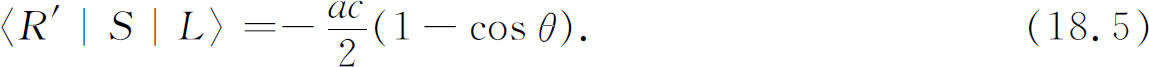

让我们利用这些结果来解决一个稍微复杂、但也较为真实的问题。假设同样的原子处于其基态(j =0)上,并将一束入射光散射 出去。设光起初沿+z 轴方向传播,也就是说光子从 -z 方向射向原子,如图18-4(a)所示。我们可以认为光的散射分成两个阶段:光子先被吸收,然后再发射出去。如果我们从一个RHC光子出发[如图18-4(a)所示],并且角动量是守恒的,则原子在吸收光子后,就会处于m =+1的态,如图18-4(b)所示。我们把这过程的振幅称为c 。原子随后能够在θ 方向发射出一个RHC光子,如图18-4(c)所示。一个RHC光子被散射到θ 方向的总振幅就是c 乘以式(18.1)。如将此振幅称为〈R ′|S |R 〉,就有

同样,吸收RHC光子而发射LHC光子也具有一定的振幅。这两个振幅的乘积就是RHC光子被散射成为LHC光子的振幅〈L ′|S |R 〉。由式(18.2)得

图18-4 光被原子散射可看作一个两阶段过程

现在我们要问,如果射进来的是一个左旋圆偏振光子,那将出现什么情况?当它被吸收后,原子将进入m

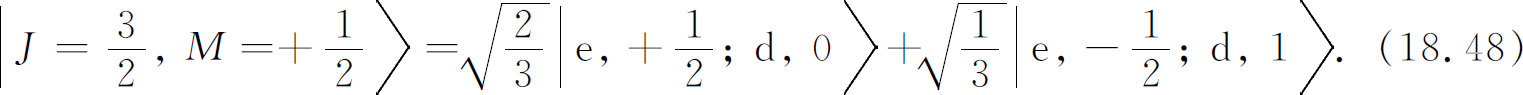

=-1的态,根据我们在上节中所用的同样的论证,可以证明这个振幅必然是-c

。一个处在m

=-1态的原子,在角θ

方向发射一个RHC光子的振幅是a

乘以振幅〈+|R

y

(θ

)|-〉,它就等于 ,所以我们有

,所以我们有

最后,对于一个LHC光子被散射为一个LHC光子的振幅为

(这里的两个负号相消了。)

如果我们测量关于圆偏振的任何给定组合的散射强度 ,它将和这4个振幅中一个振幅的平方成正比。例如,对于一束入射的RHC光,其散射辐射中RHC光的强度将随(1+cosθ )2 而变化。

所有这一切都不错,但是假如从线 偏振光出发,那会怎样呢?如果是x 向偏振光,则它可以用RHC光和LHC光的叠加来表示。我们写作(参见§1-4)

如果是y 向偏振光,则我们将有

现在你想知道什么呢?你想得到x 向偏振的光在角θ 方向被散射为RHC光子的振幅吗?你可以由组合振幅的一般规则得到它。首先用〈R ′|S 乘式(18.7)以得出

然后对两个振幅利用式(18.3)和(18.5),得到

如果你要的是x 向偏振的光子被散射成LHC光子的振幅,你将得到

最后,假设你想知道一个x 向偏振的光子被散射后仍保持其为x 向偏振的振幅,你所要求的就是〈x ′|S |x 〉。它可以写为

若再用下列关系

由此得到

所以得到

答案是,一束x 向偏振光被散射到θ 方向(在xz 平面中)的强度 和cos2 θ 成正比。如果你要问关于y 向偏振光的情况,你会发现

所以散射光在x 方向是完全偏振的。

现在我们介绍一些有趣的事情。式(18.17)和(18.18)的结果完全和第1卷§32-6给出的光散射的经典理论相一致。在那里我们想象电子被一线性恢复力束缚于原子中,电子就像一个经典振子。也许你在想:“这问题在经典理论中要容易得多,如果经典理论给出正确的答案,为什么要用量子理论来麻烦自己呢?”有一个理由是,我们至今所考虑的只是具有j =1的激发态及j =0的基态的原子这一特殊——虽然普通——的情况。如果激发态的自旋为2,你将得到不同的结果。另外,我们并没有理由认为这种挂在弹簧上的电子并被振荡电场驱动的模型也应对单个光子适用。但是我们发现实际上它确实是适用的,所得出的光的偏振性和强度是正确的。所以从某种意义上讲,我们正在使整个课程接近真实情况。在第1卷中,我们曾用经典理论讨论过折射率和光散射理论,现在我们证明了量子理论在最一般的情况下给出了同样的结果。例如,我们现在实际上用量子力学论证了天上的光的偏振现象,这是唯一真正合理的方法。

当然,所有行得通的经典理论最终总得到合理的量子论据的支持。自然,我们花了很多时间来对你们解释的那些内容都是选自经典物理中对量子力学来说仍然正确的部分。你可能注意到,我们没有详细讨论过电子绕轨道运行的原子模型。这是因为这样的原子模型并不给出和量子力学相一致的结果。但是连在弹簧上的电子(原子“看上去”,根本不是这么回事)确实有用,所以我们在折射率的理论中采用了这一模型。

下面我们想举一个非常漂亮的例子。它很有趣,虽然稍微复杂些,但我们希望不至于过分复杂。我们的例子是个称为电子偶素 的系统,它是由一个电子和一个正电子组成的“原子”——一个e + 和一个e - 组成的束缚态。它类似于一个氢原子,只是正电子代替了质子而已。和氢原子一样,它有许多状态。也像氢原子那样,其基态也由于磁矩的相互作用而分裂成“超精细结构”。电子和正电子的自旋都为1/2,它们可以平行或反平行于任一给定的轴(在基态不存在由于轨道运动而产生的角动量),所以它有4个状态:其中3个是自旋1的系统的支态,它们具有相同的能量,另一个是具有不同能量、自旋为零的态。不过,能量的分裂比氢的1420兆周要大得多,这是因为正电子的磁矩比质子的磁矩大得多——大1000倍。

然而最重要的区别在于:电子偶素不能一直存在。正电子是电子的反粒子,它们可以互相湮没。这两个粒子完全消失——它们的静止能量转化为辐射能,后者表现为γ 射线(光子)。在此衰变中,两个具有有限静止质量的粒子,变成了两个或多个静止质量为零的粒子 (3) 。

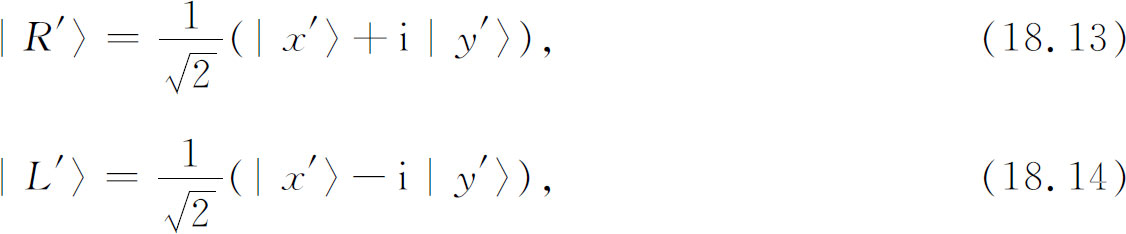

我们从分析处于自旋零的态的电子偶素的衰变开始。它衰变成两个寿命约为10-10 s的γ 射线(光子)。起初,正电子和电子靠近,它们的自旋反平行,构成了电子偶素系统。衰变后,有两个光子带着大小相等而方向相反的动量跑开(图18-5)。它们的动量必须大小相等而方向相反,因为,如果我们取的是处于静止状态的湮没这一情形,则衰变后的总角动量必然和衰变前一样为零。如果电子偶素不是处于静止状态,则我们可以跟着它跑,解出这一问题,然后再把每件事变换到实验室坐标系中去。(看,我们现在已经工具齐全,可以做任何事情了。)

图18-5 电子偶素的双光子湮没

首先,我们注意角分布并不是很感兴趣。因为初态的自旋为零,它没有什么特殊的轴——它对所有的转动都是对称的。于是终态对所有的转动也应该是对称的。这意味着该衰变对每个角度都是同样可能的——光子走向任何方向的振幅都是一样的。当然,一旦我们在某个方向找到一个 光子,另一个 一定是在相反方向上。

剩下唯一我们要考察的问题是关于光子的偏振。设两个光子运动的方向为正z 轴和负z 轴。对于光子的偏振态,可以使用我们所需要的任何表象。我们选取右旋和左旋圆偏振(总是相对运动方向而言的)来描述它。我们可以立即看出,如果向上的光子是RHC,那么如果向下的光子也是RHC,则满足角动量守恒。每个光子相对其动量方向 来说都携带了+1单位的角动量,这就是说沿z 轴 (4) 是+1和-1单位的角动量。两者的总和为零,衰变后的角动量和衰变前的相同。见图18-6。

图18-6 电子偶素沿z 轴湮没的一种可能性

同样的论证表明,如果向上的光子是RHC,则向下的光子就不可能是LHC,否则终态将具有两个单位的角动量。若初态自旋为零,这是不允许的。注意,对于其他自旋为1的电子偶素的基态,这样的终态也是不可能的,因为在任何方向角动量的极大值是一个单位。

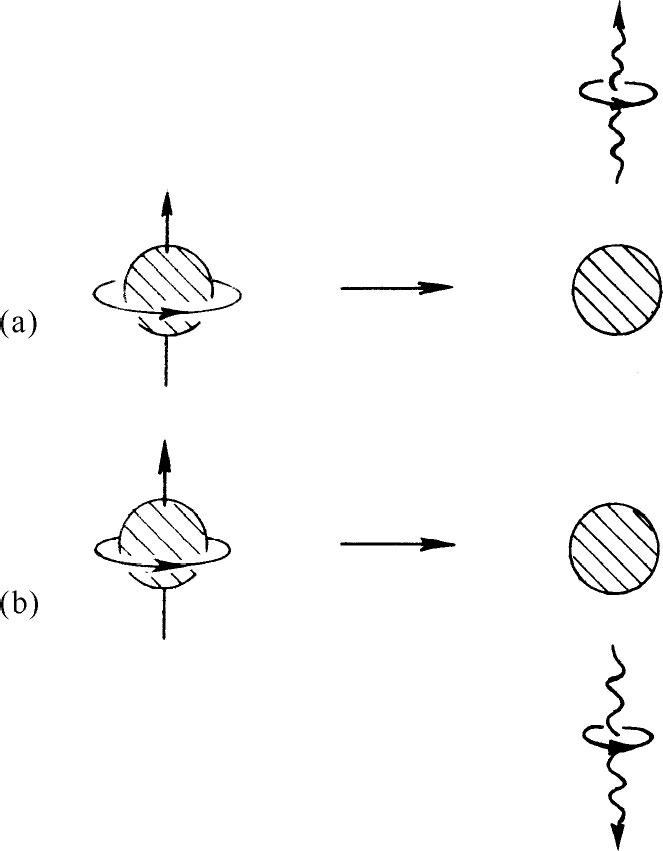

现在我们要证明,对自旋1的态,双光子湮没是根本不可能的。你可能认为,如果取j =1,m =0的态——它在z 轴上的角动量为零——它应该与自旋零的态一样,可以衰变成两个RHC光子。当然,图18-7(a)所示的衰变对沿z 轴的角动量守恒。但是来看一下,如果把此体系绕y 轴旋转180°,则会发生什么,我们将得到图18-7(b)所示的图像。它与图(a)完全相同。我们所做的一切只是把两个光子互换了一下。光子是玻色子,如果把它们互换一下,则振幅不变号,所以(b)部分衰变的振幅必定和(a)部分衰变的振幅相同,但是我们曾假设原来的物体自旋为1,如果我们把处于m =0态、自旋1的物体绕y 轴旋转180°,则它的振幅将改变符号(见表17-2,θ =π )。所以图18-7中(a)和(b)的振幅应具有相反的符号,自旋1的态不能衰变为两个光子 。

图18-7 对于电子偶素其j =1的态,过程(a)和它绕y 轴旋转180°后得到的过程(b)完全相同

当电子偶素形成时,你可能预期它有1/4的时间停留在自旋0的态,3/4的时间留在自旋1的态(包括m =-1,0或+1)。所以有1/4的时间你将得到双光子的湮没;另外3/4的时间可能没有双光子湮没;但湮没仍会发生,不过将产生3 个光子。这种情形较难发生,因其寿命要长1000倍——约10-7 s。这是实验观察到的结果。我们不再进一步详细讨论自旋1的粒子的湮没。

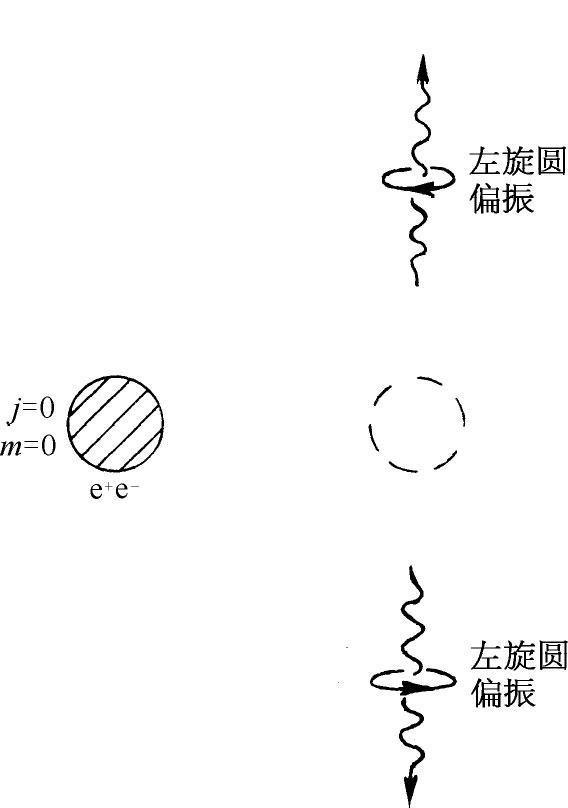

到现在为止,假如我们只考虑角动量,电子偶素自旋零的态可以变成两个RHC光子。另外还有一种可能性:它可以如图18-8所示的那样,变成两个LHC光子。接下来的问题是,这两种可能的衰变模式的振幅之间有什么关系?我们可以从宇称的守恒得出这种关系。

图18-8 电子偶素湮没的另一种可能过程

然而,要这样做,我们必须知道电子偶素的宇称。现在,理论物理学家在某种程度上已证明不容易解释为什么电子和正电子(电子的反粒子)的宇称必须相反,使得处于自旋零的基态的电子偶素的宇称必须为奇。我们只是假设它的宇称为奇,由此我们能得到与实验相符合的结果,我们可以把这作为充分的证据。

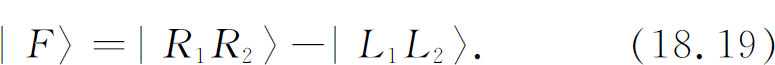

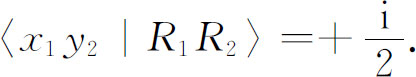

让我们看看,如果把图18-6所示的过程作一反演,将会发生什么情况。当我们这样做后,两个光子的方向和偏振都反过来了,反演后的情形正如图18-8所示。假设电子偶素的宇称为奇,则图18-6和图18-8中两个过程的振幅必须具有相反的符号。以|R 1 R 2 〉代表图18-6的终态,其中的两个光子都是RHC,而以|L 1 L 2 〉代表图18-8的终态,其中的两个光子都是LHC。真正的终态——让我们称它为|F 〉——必定是

于是,反演把R 变成L ,给出

上式正好是式(18.19)加个负号。所以,终态|F 〉有负的宇称,和电子偶素自旋零的初态一样。这是角动量和宇称都守恒的唯一终态。衰变成这个态的振幅一定存在,但我们现在不必为此操心,因为我们只对偏振感兴趣。

式(18.19)中的终态有什么物理意义呢?一个意义是:如果我们用两个可以分别计数RHC和LHC光子探测器来观察发射出来的两种光子,我们将总是看到两个RHC光子在一起或两个LHC光子在一起。这就是说,如果你站在电子偶素的某一边,另一个人站在相反的一边,你可以测量偏振情况,并告诉另一个人他获得什么样的偏振。你有50对50的机会捕获一个RHC光子或一个LHC光子。不管你得到哪一种光子,你都能预料他也会得到同样的光子。

由于RHC或LHC偏振的机会是50对50,听起来它可能像线偏振。我们要问:如果我们用只能接收线偏振光的计数器观察光子,将会怎样呢?测量γ 射线的偏振不像测量光的偏振那样容易。对于这样短的波长,还没有很好的检偏振器。但是为使讨论方便起见,让我们假想有这种偏振器。假设你的计数器只接受x 偏振的光,而在另一边的一个人只寻找具有y 偏振的线偏振光。你检测到电子偶素湮没产生的两个光子的机会是多少呢?我们所要问的是|F 〉在态|x 1 y 2 〉的振幅是多少。换句话说,我们想求振幅

当然,它就是

虽然我们是在求两个光子的双粒子振幅,但由于每个粒子的行为是相互独立的,所以我们可以像以前处理单粒子振幅那样来处理。这意味着振幅〈x

1

y

2

|R

1

R

2

〉只是两个独立振幅〈x

1

|R

1

〉和〈y

2

|R

2

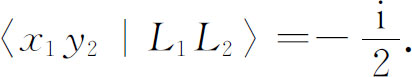

〉的乘积。由表17-3,这两个振幅是 和

和 ,所以

,所以

同理得

按照式(18.21),将此两振幅相减得

所以得到一个单位 概率 (5) ,如果 你在x 偏振的探测器中得到一个光子,那么另外那个人将在他的y 偏振的探测器中得到另一个光子。

现在假定另外那一个人也用和你一样的x 偏振的计数器。当你得到一个光子时,他决不会有计数。如果你从头到尾算一下,就会得到

自然,如果你用y 偏振的计数器,则只有当他用x 偏振的计数器时,他才会得到和你一致的符合计数。

现在所有这一切都导致一个有趣的情况。假定你用一块像方解石那样的东西,把光分解为x 偏振和y 偏振的光束,并在各光束中放一计数器,我们把一个叫做x 计数器,另一个叫做y 计数器。如果在另一边的那个人也这样做,则你总是可以告诉他,他的光子将跑进哪一束光去,每当你和他同时记录到光子时,你可以观察你自己这边哪个计数器捕获到光子,然后告诉他,他的哪一个计数器中有一个光子。我们说:在某次衰变中,你发现一个光子进入你的x 计数器,则你可以告诉他,他也必定在他的y 计数器中找到一个光子。

许多按通常(老式)的方式学习量子力学的人都会发现这个困惑,他们总是认为一旦光子被发射出来,它们就像一个具有特定性质的波一样。他们以为既然“任一给定的光子”具有x 偏振或者y 偏振的某些“振幅”,那么就在x 计数器或是在y 计数器中找到它都应有某种机会,并且这个机会应该和另外那个人找到另一个完全不同光子的机会无关。他们争辩说,“另一个人所做的测量,不应该改变我找到什么的概率。”但是,我们的量子力学告诉我们,根据你对第一号光子所做的测量,你能 正确地料到,当检测到第二号光子时它是什么样的偏振。这个观点从未为爱因斯坦所接受,他对之极为烦恼——这成了著名的“爱因斯坦-波多尔斯基-罗森佯谬”。但是,当像我们在这里所作的那样来描述这一情况时,就似乎根本不存在什么佯谬,并且很自然地得出在一个地方测得的结果与在另一个地方所测得的结果相关。关于该结果为佯谬的论证大致是这样的:

(1)如果你有一个计数器告诉你,你的光子是RHC还是LHC,则你可以精确地预言他将会发现哪一种类型的光子(RHC或LHC)。

(2)因此他所接收到的光子的每一个都必定是纯RHC或纯LHC,有些是这一种,有些是另一种。

(3)你不能用改变你对你的 光子观察的类型,来改变他的 光子的物理性质。不论你对你的光子作什么测量,他的光子必定仍然不是RHC就是LHC。

(4)现在假定他用一块方解石改装的仪器,把他的光子分成两种线性偏振的光束,以至他的全部光子不是进入x 偏振的光束,就是进入y 偏振的光束。根据量子力学,绝对没有一个方法可以说出任一特定的RHC光子将进入哪个光束。它进入x 光束的概率是50%,进入y 光束的概率也是50%。对一个LHC光子来说情况也是这样。

(5)既然每一个光子不是RHC就是LHC——按照(2)和(3)——每个光子必然有50对50的机会进入x 光束或y 光束,那就无法预言它将走哪一条路。

(6)然而理论却预言,如果你 看见你的光子通过x 起偏振器,则你能够肯定地 预言,他的光子将通过他的y 偏振光束。这与(5)矛盾,所以存在着佯谬。

然而大自然显然没有注意到这个“佯谬”。因为实验表明(6)中的预言实际上是对的。我们在第1卷第37章 (6) 关于量子力学的行为的第一次讲课中,已经讨论了这个“佯谬”的关键。在上面的论证中,(1),(2),(4)和(6)都是正确的,而(3)和它的推论(5)是错误的。它们不是自然界的正确描述。论证(3)表明,由你的 测量(看见一个RHC或LHC光子),你能决定在他那里发生的是可选择的两个事件中的哪一个(看到一个RHC或LHC光子),而且 ,甚至不做 你的测量,你仍然能讲出他那里所发生的事件将是这个或那个的两者之一。但是第1卷第37章中的要点恰恰是从一开始就指出在大自然中并非如此。大自然的 方式需要用干涉振幅来描述,每一个供选择的事件有一个振幅。测量实际上发生哪一个事件就破坏了这种干涉,但是如果不 进行测量,你就不可能再说:“这个或另一个事件仍要发生。”

如果你对你的每一个光子都能确定它是RHC还是LHC,并且也可以 确定它是否为x 偏振(对同一光子),那就真的有佯谬了。但你办不到——这是不确定性原理的一个例子。

你仍然认为有“佯谬”吗?事实上,要证实大自然的行为的佯谬,可以设计一个假想实验。对于这个假想实验,量子力学理论通过两种不同的论证会预言两个相互矛盾的结果。否则,这“佯谬”只不过是现实和你对“现实应该如何”的感觉之间的冲突。

你认为这虽不 是佯谬而仍然是非常奇特的吗?我们完全同意你们的想法。这就是物理学迷人之处。

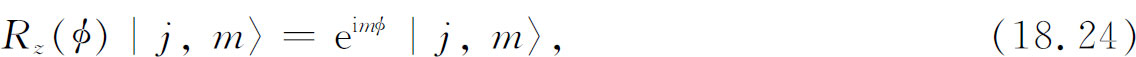

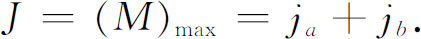

至此我们希望你们能看到,角动量概念在了解原子的过程中是多么重要。到目前为止,我们只考虑了自旋(或“总角动量”)为0、1/2或1的系统。当然还存在具有更高角动量的原子系统。为了分析这种系统,我们需要有§17-6中那样的转动振幅表。这就是说,我们需要自旋为3/2,2,5/2,3等的振幅矩阵。虽然我们不去详细地计算出这些表,但我们希望告诉你们它是怎样算出的,以便你们一旦需要时能自己计算。

正如我们以前看到的,任何具有自旋或“总角动量”j

的系统能够存在于2j

+1个态中的任一个态,这些态的角动量在z

轴上的分量,可以是j

,j

-1,j

-2,…,-(j

-1),-j

(都以 为单位)这一系列分立值中的任何一个值。把任何一个特殊态的角动量的z

分量称为

为单位)这一系列分立值中的任何一个值。把任何一个特殊态的角动量的z

分量称为 ,通过给定两个“角动量量子数”j

和m

的数值,我们就能定义一个角动量状态。我们以态矢量|j

,m

〉来表示该态,在自旋1/2粒子的情况下,其两个态就是|1/2,1/2〉和|1/2,-1/2〉;而对于自旋1的系统,其状态用这种记号就被写成|1,+1〉、|1,0〉及|1,-1〉;当然,自旋零的粒子只有一个态|0,0〉。

,通过给定两个“角动量量子数”j

和m

的数值,我们就能定义一个角动量状态。我们以态矢量|j

,m

〉来表示该态,在自旋1/2粒子的情况下,其两个态就是|1/2,1/2〉和|1/2,-1/2〉;而对于自旋1的系统,其状态用这种记号就被写成|1,+1〉、|1,0〉及|1,-1〉;当然,自旋零的粒子只有一个态|0,0〉。

现在我们想要知道,当我们把一般的态|j

,m

〉投影到一组转过一个角度的坐标轴的表象中去时,会发生什么情形。首先我们知道,j

是一个表示该系统

特征的数,所以它是不变的。如果我们转动坐标轴,我们所得到的只是关于同一j

的各个m

值的混合状态。通常,会有某个系统在转过角度的坐标系中处于态|j

,m

′〉的振幅,这里m

′是新的角动量的z

分量。所以我们所需要的是对于各种转动的矩阵元〈j

,m

′|R

|j

,m

〉。我们早已知道,如果我们绕z

轴旋转φ

角将发生些什么。新的态只不过是把原来的态乘上 而已——它仍有相同的m

值。我们可以把这写为

而已——它仍有相同的m

值。我们可以把这写为

或者,如果你喜欢可写成

(式中若m ′=m 则δ m ,m ′ =1,否则为0。)

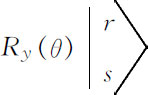

对于绕任何其他轴的转动,各个m 态将混合。当然,我们可以尝试求出用欧拉角β ,α 和γ 描写的任意转动的矩阵元。但比较容易的是记住这种转动最一般的情况可以由3个转动R z (γ ),R y (α )和R z (β )组成,所以如果知道了对y 轴旋转的矩阵元,我们所需要的一切就都有了。

对于自旋为j 的粒子,绕y 轴转动角θ ,我们如何去求其转动矩阵元呢?我们无法告诉你们如何用一种基本的方法(我们已经有的方法)去求。对自旋1/2的粒子,我们通过复杂的对称性论证求得其矩阵元。接着对自旋1的情形,我们通过由两个自旋1/2的粒子组成的自旋1的系统这一特例求得其矩阵元。如果你们赞同我们的做法,并且接受这一事实:在一般情况下,答案只与自旋j 有关,而与自旋为j 的粒子的内部构造是怎样组合的无关,那么我们可以把自旋1的论证推广到任意自旋的情况。例如,我们可以虚构一个自旋为3/2的系统,它由3个自旋1/2的粒子构成。我们甚至可以把它们想象成它们都是可区分的粒子——如一个质子、一个电子和一个μ子——以避免复杂性。通过对每一个自旋1/2的粒子进行变换,我们就可以知道整个系统发生的情况——记住对于组合态,3个振幅是相乘的,我们看看,在这种情况下该怎么做。

假定我们取3个自旋1/2的粒子,其自旋全部朝上,我们可以用|+++〉表示该态。如果我们从一个绕z

轴转了φ

角的坐标系来看这个系统,每个正号仍为正号,但要乘上 ,我们有3个这种因子,所以

,我们有3个这种因子,所以

显然,|+++〉态正是我们所说的m =+3/2的态,或|3/2,+3/2〉态。

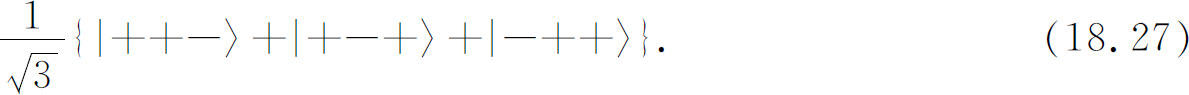

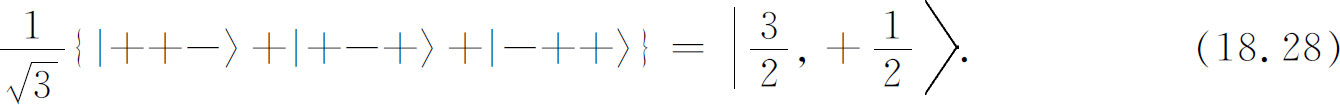

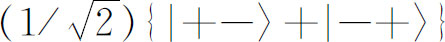

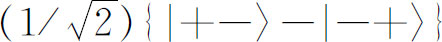

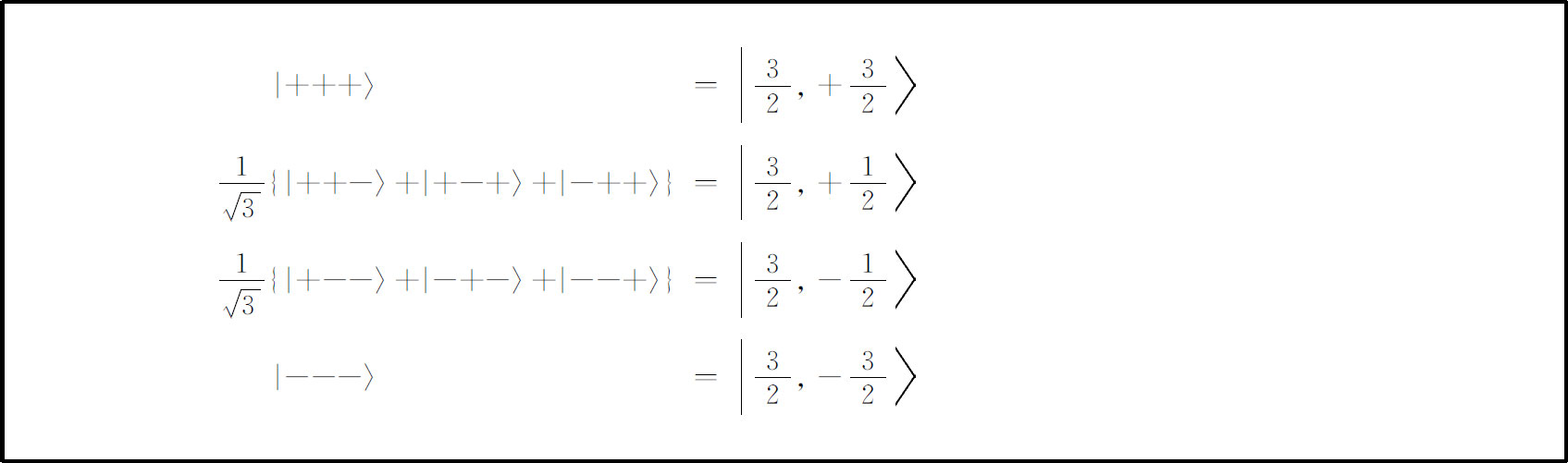

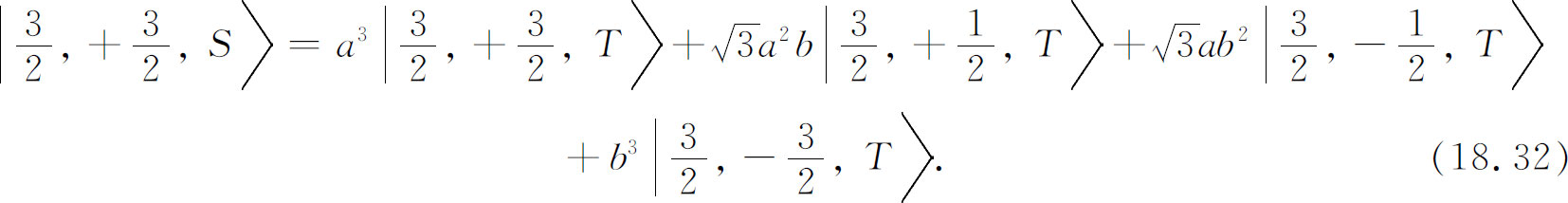

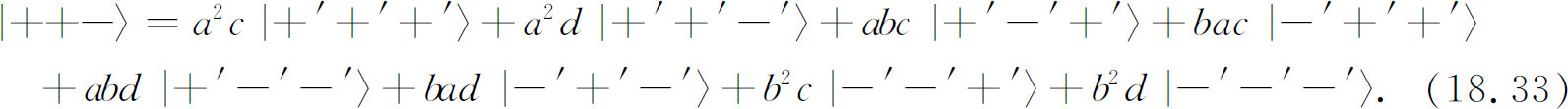

如果我们现在绕y 轴转动此系统,每个自旋1/2的粒子具有某个正或负的振幅,所以现在此系统是8 种可能的组合的混合态,这些态是|+++〉,|++-〉,|+-+〉,|-++〉,|+——〉,|-+-〉,|——+〉和|——-〉。显然这8个态可以分成4组,每组与一个特定的m 值相对应。首先,我们有|+++〉,其m =3/2;接着是|++-〉,|+-+〉和|-++〉3个态——每个态都是两个正一个负。因为每个自旋1/2的粒子在转动下都有同样的机会变成负,所以在这3种组合的每个所占的份量应该相等。于是我们取该组合为

加入因子 是为了使态归一化。如将此态绕z

轴转动,我们对每个正号得到一个因子

是为了使态归一化。如将此态绕z

轴转动,我们对每个正号得到一个因子 ,对每个负号得到因子

,对每个负号得到因子 。式(18.27)中的每一项都乘上

。式(18.27)中的每一项都乘上 ,所以有一个公因子

,所以有一个公因子 。这个态满足我们对m

=+1/2态的想法,我们可以断定

。这个态满足我们对m

=+1/2态的想法,我们可以断定

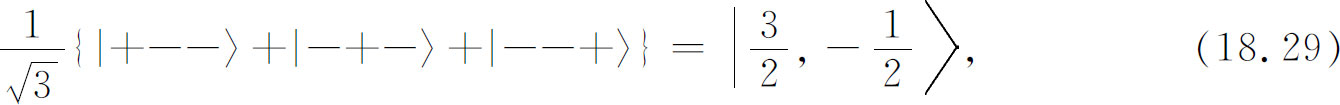

同理我们可以写下

它和m

=-1/2的态相对应。注意,我们只取了那些对称的组合——我们没有取带有负号的任何组合。这些组合将对应于m

相同但j

不同的态(这正和自旋1的情况相像,在那里我们知道 是|1,0〉态,而

是|1,0〉态,而 是|0,0〉态)。最后,我们有

是|0,0〉态)。最后,我们有

我们将此4个态概括在表18-1中。

表18-1

现在我们所要做的就是将每个态绕y 轴转动,并看看它给出多少个其他的态——利用我们已知的关于自旋1/2的粒子的转动矩阵。我们的做法和§12-6中处理自旋1的情形完全相同(只是多一点代数运算罢了)。我们将直接按照第12章的思想,所以不必详细重复所有的说明。系统S 中的态将记为

等等。系统T

将是绕S

的y

轴转过θ

角的一个系统,T

中的态记为|3/2,+3/2,T

〉,|3/2,+1/2,T

〉等等。当然,|3/2,+3/2,T

〉与|+′,+′,+′〉相同,带撇的都是指系统T

。与此相类似,|3/2,+1/2,T

〉等于( ){|+′+′-′〉+|+′-′+′〉+|-′+′+′〉}等等。在T

坐标系中的每个|+′〉态都是由S

系统中的两个态|+〉和|-〉通过表12-4中的矩阵元变换来的。

){|+′+′-′〉+|+′-′+′〉+|-′+′+′〉}等等。在T

坐标系中的每个|+′〉态都是由S

系统中的两个态|+〉和|-〉通过表12-4中的矩阵元变换来的。

当我们有3个自旋1/2的粒子时,式(12.47)可以由下式代替,

利用表12-4的变换,代替式(12.48),我们得到下列方程

这已经给了我们几个矩阵元〈j T |i S 〉。为了求得|3/2,+1/2,S 〉的表示式,我们从有两个“+”和一个“-”的态的变换开始。例如:

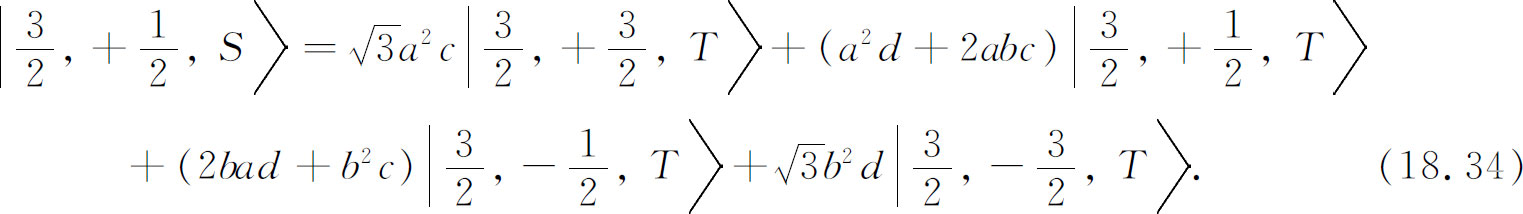

加上|+-+〉和|-++〉的两个相似的表示式,并用 去除,我们得到

去除,我们得到

继续这些步骤,我们就得到列在表18-2中的所有变换矩阵元〈j T |i S 〉。表中的第一列来自式(18.32),第二列来自式(18.34),最后两列也是用相同方法得到的。

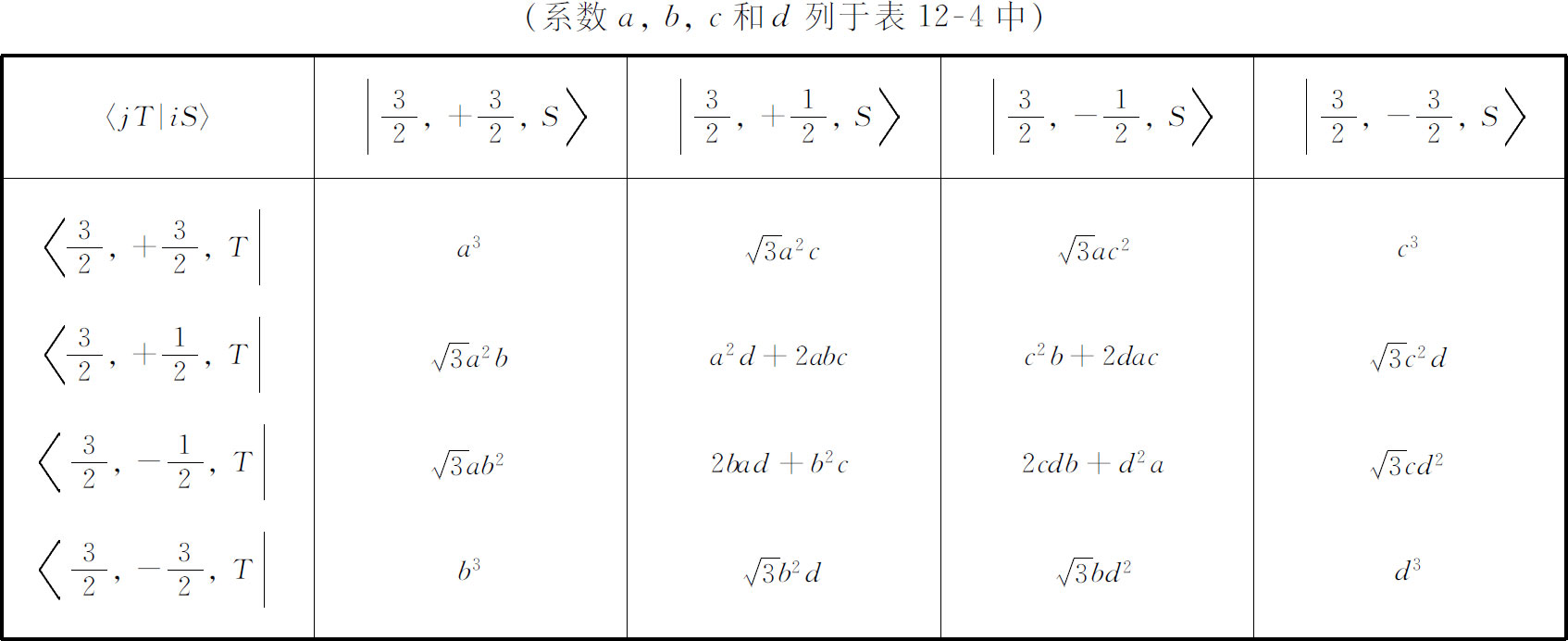

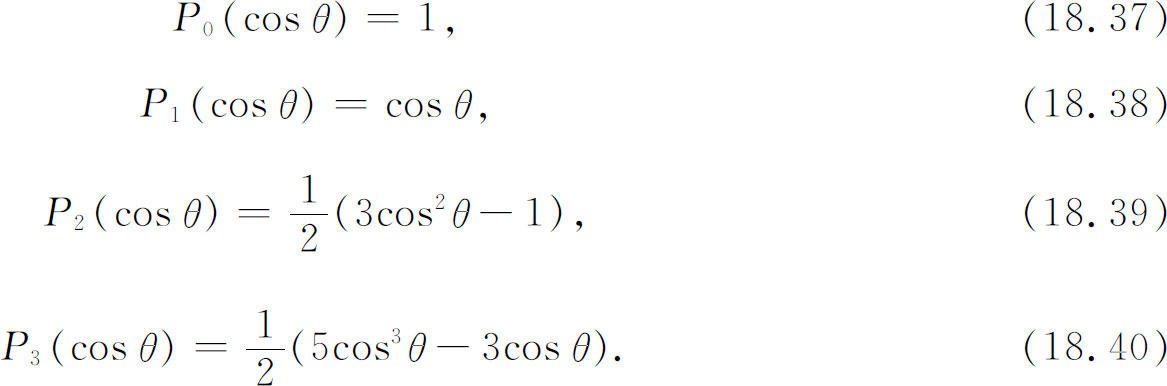

表18-2 一自旋3/2粒子的旋转矩阵(系数a ,b ,c 和d 列于表12-4中)

现在假设T 系统相对S 绕y 轴转过角θ 。于是a ,b ,c 和d 的值[参见式(12.54)]为a =d =cosθ /2,及c =-b =sinθ /2。将这些值代入表18-2中,就得到与表17-2的第二部分相应的形式,只是现在是关于自旋3/2的系统。

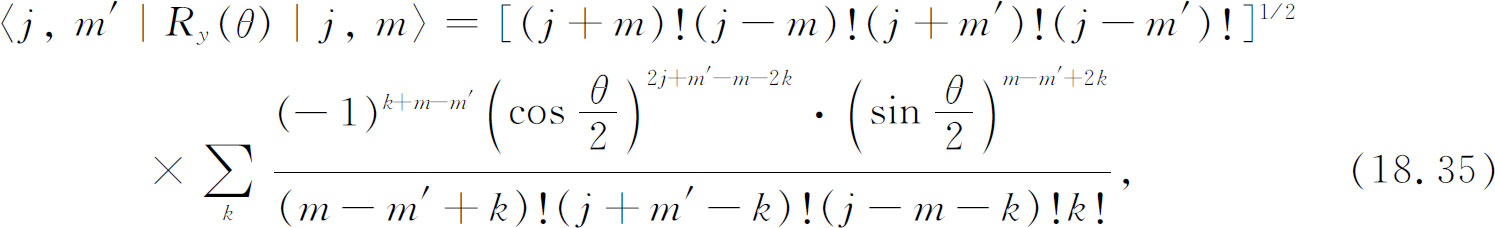

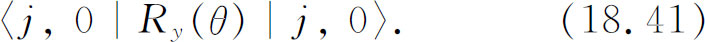

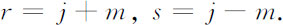

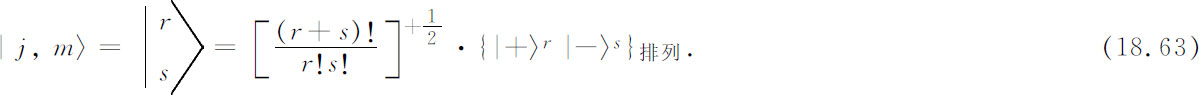

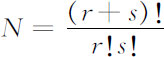

我们刚才所做的论证很容易推广到任意自旋j 的系统上去。|j ,m 〉态可以由2j 个粒子组成,每个粒子都是自旋1/2(其中有j +m 个粒子在|+〉态,j -m 个粒子在|-〉态)。对所有可以这样做的方式求和就可以了,还要乘以适当的常数使态归一化。你们中喜爱数学的人或许能得出下式 (7) :

其中的k 必须取所有能使阶乘中的项≥0的每个值。

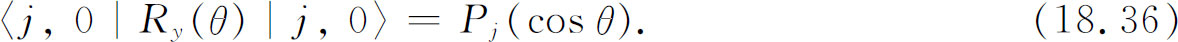

这是一个相当杂乱的式子,但是你可以用它来核对对于j =1的表17-2,并可以自己制定对于更大j 值的表。有几个特殊的矩阵元特别重要,给了它们专门的名称。例如m =m ′=0,而j 为整数的矩阵元是著名的勒让德多项式,称为P j (cosθ ):

这多项式的前几项为:

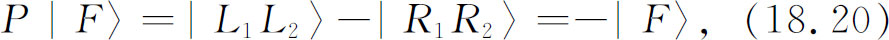

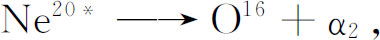

我们愿意告诉你们一个应用刚才所述系数的例子,这是一个你们现在能够理解的、新而有趣的实验。有些物理学家想知道Ne20 原子核处于某激发态的自旋,为此,他们用一束加速的碳离子去轰击碳靶,从下述反应中产生想要的Ne20 激发态(称为Ne20* ),

式中α 1 是α 粒子或He4 ,用这种方式产生的Ne20 的几个激发态是不稳定的,以下面的反应而衰变

所以在实验中由上述反应产生的α 粒子有两个,我们称它们为α 1 和α 2 ,因为它们以不同的能量离去,所以它们彼此是可以区分的。再有,通过对α 1 挑选一个特定的能量,我们就可以选出Ne20 的任一特定的激发态。

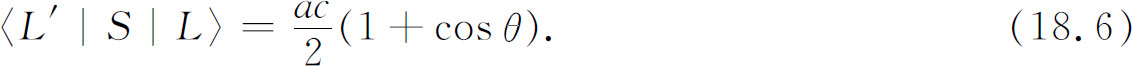

实验的装置如图18-9所示。一束16MeV的碳离子射向一片很薄的碳箔。第一个α 粒子用标明为α 1 的硅扩散结探测器来计数,该探测器调整成接收具有适当能量且(对C12 入射束来说)为向前运动的α 粒子。第二个α 粒子由对α 1 的夹角为θ 的计数器α 2 来检测。来自探测器α 1 和α 2 的符合信号的计数率是按θ 的函数进行测量。

图18-9 确定Ne20 的某些态的自旋的实验装置

上述实验的思想如下。首先,你需要知道C12 ,O16 和α 粒子的自旋都为零。如果我们把初始时C12 的运动方向定为+z 方向,则我们知道Ne20* 对z 轴的角动量必为零。没有一个其他粒子有自旋,C12 沿z 轴射来,α 1 粒子沿z 轴离开,因此它们对z 轴不可能有任何角动量。所以不论Ne20* 的自旋j 是什么,我们知道它处于态|j ,0〉中。那么当Ne20* 衰变成O16 和第二个α 粒子时将发生些什么呢?这个α 粒子由计数器测得α 2 ,为了满足动量守恒,O16 必在相反方向上离去 (8) 。对通过α 2 的新轴 ,不可能有角动量的分量。终态对新轴的角动量分量为零,所以只有当Ne20* 有某种使m ′等于零的振幅时,它才能以这种方式衰变,这里m ′是对新轴的角动量分量的量子数。实际上在θ 方向观察到α 2 的概率就是下面这个振幅(或矩阵元)的平方

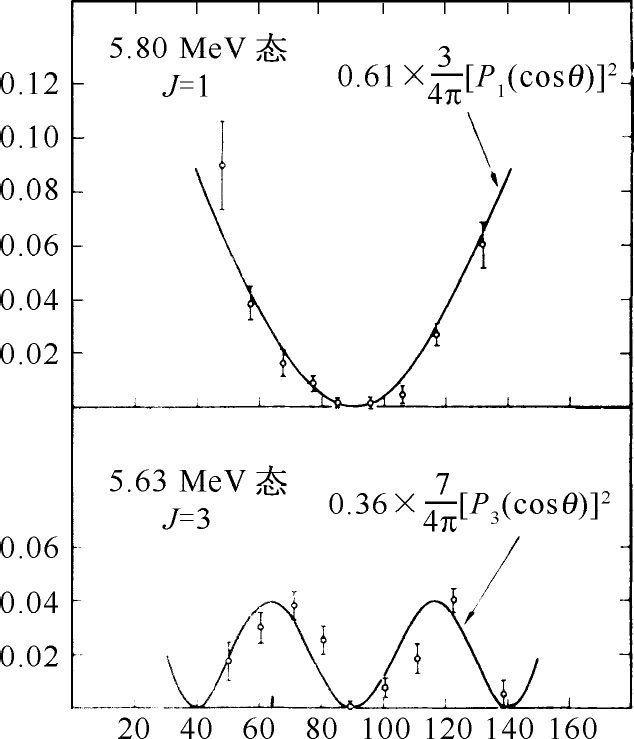

为了求得本问题中Ne20* 态的自旋,将第二个α 粒子的强度作为角度的函数作图,并与不同j 值的理论曲线相比较。正如我们在上节中所讲的,振幅〈j ,0|R y (θ )|j ,0〉就是函数P j (cosθ )。所以可能的角分布就是[P j (cosθ )]2 的曲线。图18-10给出了两个激发态的实验结果。你们可以看到5.80MeV态的角分布曲线与[P 1 (cosθ )]2 曲线重合得非常好,所以它必定是自旋1的态。另一方面,5.63MeV态的数据却很不一样,它符合[P 3 (cosθ )]2 曲线。这个态的自旋为3。

图18-10 由图18-9的装置产生的Ne20* 的两个激发态发射的α 粒子角分布的实验结果,[引自J.A.Kuehner,Physical Review ,Vol.125 ,p.1650,1962.]

从这个实验,我们能求出Ne20* 的两个激发态的角动量。这个资料又可以用来试图了解该原子核内部质子和中子的位形——神秘的核力又多了一些信息。

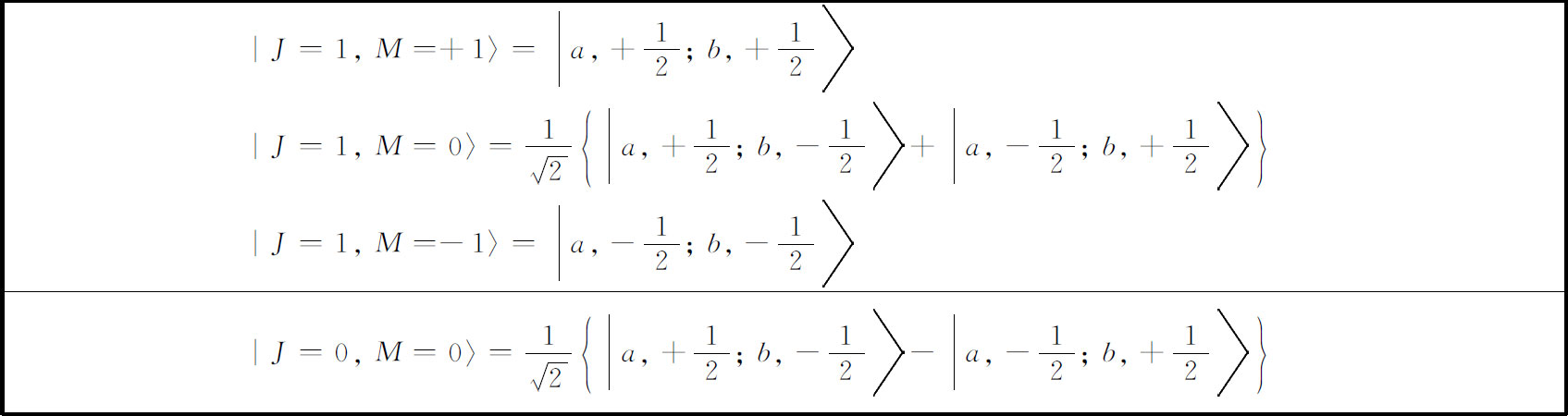

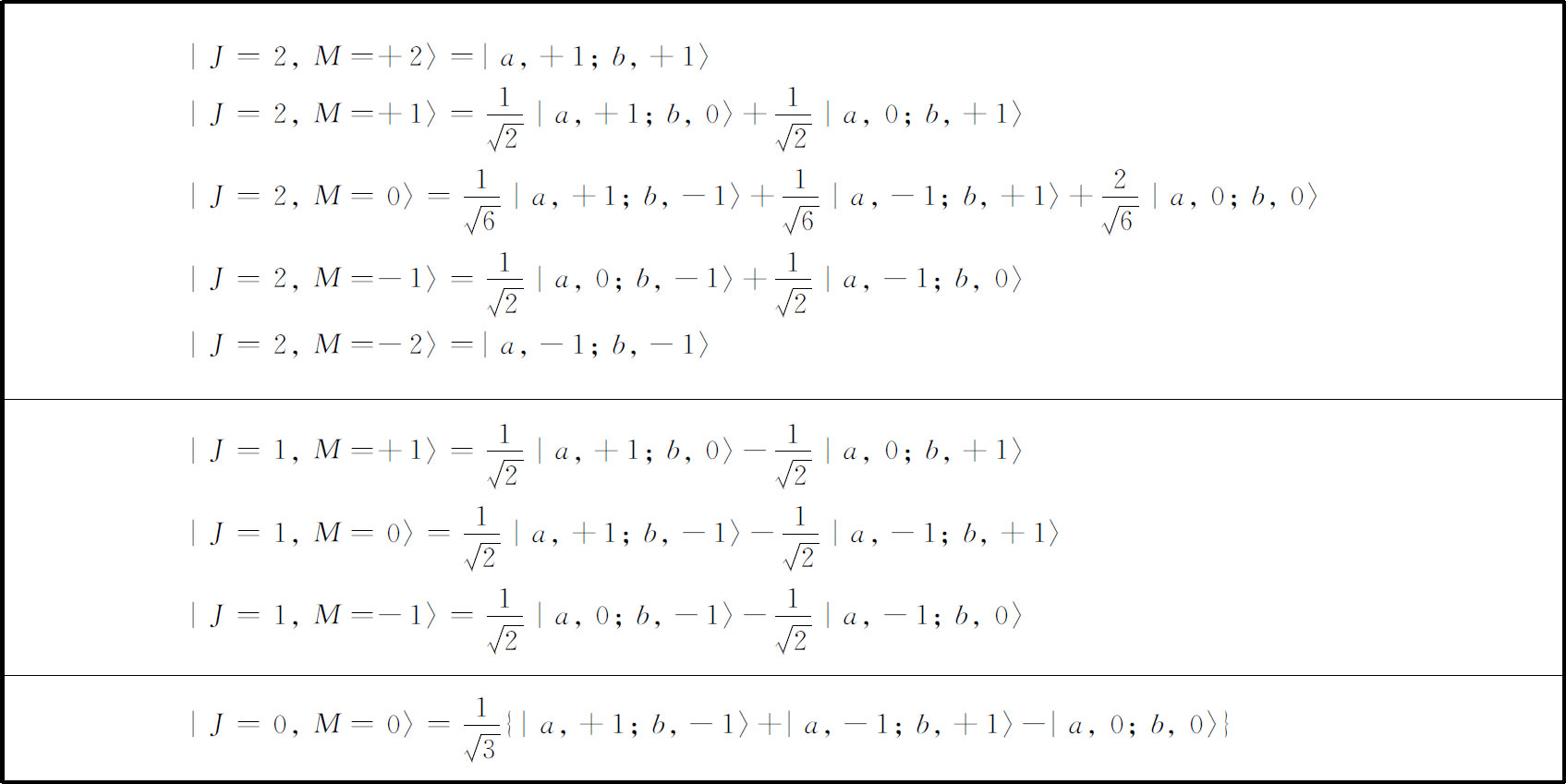

当我们在第12章中研究氢原子的超精细结构时,我们必须算出由两个自旋都是1/2的粒子——电子和质子——组成的系统的内部状态。我们发现这样的一个系统的4种可能的自旋态可以分成两组——一组具有同一个能量,从外界来看它好像是一个自旋1粒子,另一个态的行为像一个自旋0粒子。这就是说,把两个自旋1/2粒子放在一起就形成一个“总自旋”为1或0的系统。在本节中我们希望用更普遍的方法来讨论由两个任意自旋的粒子组成的系统的自旋态。这是关于量子力学系统的角动量的另一个重要课题。

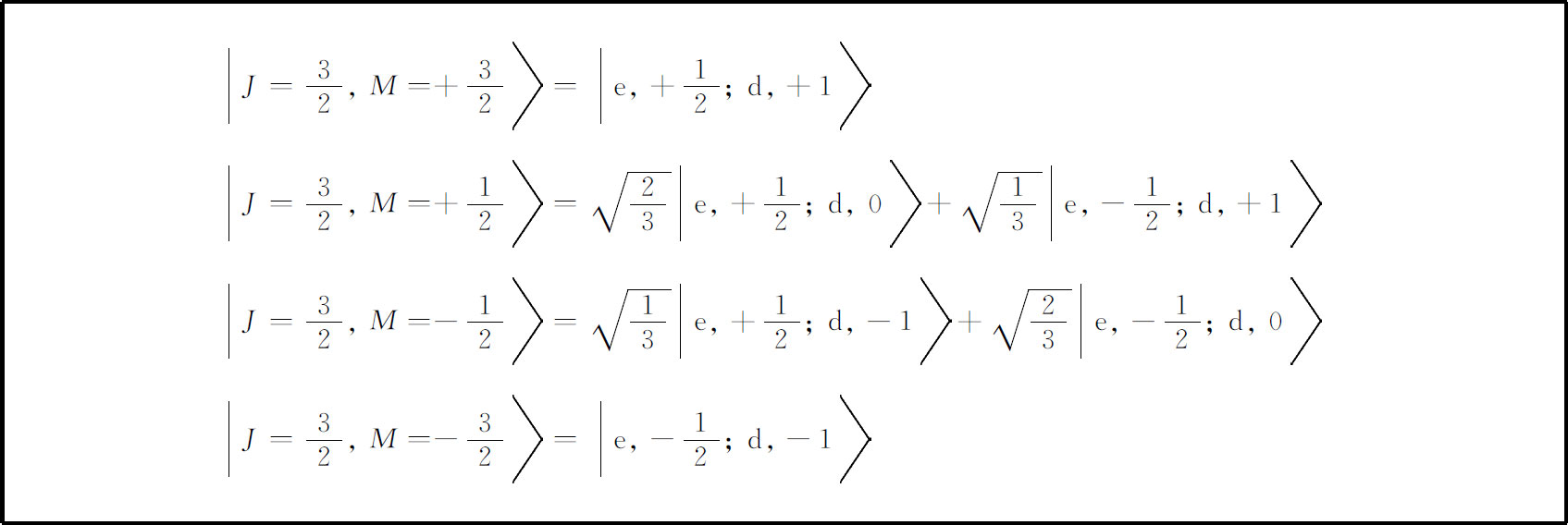

我们首先将第12章中关于氢原子的结果改写成比较容易推广到更为一般情况的形式。我们从两个粒子开始,把这两个粒子称为粒子a (电子)和粒子b (质子)。粒子a 具有自旋j a (=1/2),其角动量的z 分量m a 可以具有几个值(实际上有两个,即m a =+1/2,或m a =-1/2)中的一个。同样,粒子b 的自旋态也由其自旋j b 以及它的角动量的z 分量m b 来描述。我们可以构成两个粒子自旋态的各种组合。例如,我们可以把m a =1/2的a 粒子和m b =-1/2的b 粒子构成一个态|a ,+1/2;b ,-1/2〉。一般地讲,组合态构成一个系统,其“系统自旋”,或“总自旋”,或“总角动量”J 可以是1或者0。系统可以具有角动量的z 分量M ,当J =1时,M 为+1,0或-1;当J =0时,M 为0。用这种新的语言,我们可以把式(12.41)和(12.42)改写成表18-3所示的形式。

表18-3中左边那一列用总角动量J 和z 分量M 描述复合态,右边那一列借助于两个粒子a 和b 的m 值来表明这些态是如何构成的。

表18-3 两个自旋1/2粒子的角动量(j a =1/2,j b =1/2)的合成

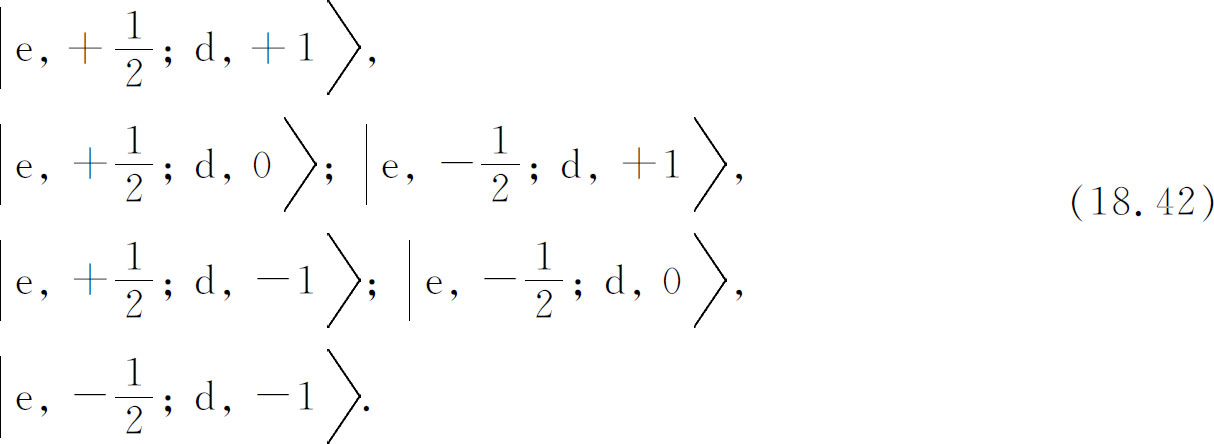

现在我们想把这个结果推广到两个具有任意自旋j a 和j b 的粒子a 和b 所组成的态。我们从考虑j a =1/2和j b =1开始,即从氘原子着手。在氘原子中粒子a 是电子(e),粒子b 是原子核——氘核(d)。于是我们有j a =j e =1/2,氘核由一个质子和一个中子构成,它处于总自旋为1的态,所以j b =j d =1。我们想要讨论氘的超精细结构(就像对氢所做过的那样)。因为氘核具有3种可能的态m b =m d =+1,0,-1,而电子有两个态m a =m e =+1/2,-1/2,所以存在如下6种可能的态(采用记号|e,m e ;d,m d 〉):

你会注意到,我们已将态按照m e 与m d 之和的值的递减次序分了类。

现在我们问:如果我们把这些态投影到不同的坐标系时会发生些什么情况?如果新系统只是绕z 轴转过φ 角,则对态|e,m e ;d,m d 〉乘以

(该态可以想象为乘积|e,m

e

〉|d,m

d

〉,每个态矢量都独立地贡献出它自己的指数因子。)因子(18.43)为 的形式,所以态|e,m

e

;d,m

d

〉的角动量z

分量等于

的形式,所以态|e,m

e

;d,m

d

〉的角动量z

分量等于

总角动量的z 分量是各部分角动量z 分量之和 。

所以,在式(18.42)中,第一行中的态M =+3/2,第二行中两个态M =+1/2,再下面一行的两个态M =-1/2,最后一行中的态M =-3/2。我们立即看出组合态的自旋J (总角动量)必定有一个可能值为3/2,这就需要M =+3/2,+1/2,-1/2和-3/2的4个态。

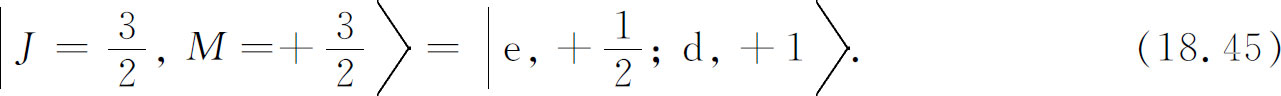

对于M =3/2,只有一个候选者,所以我们早已知道

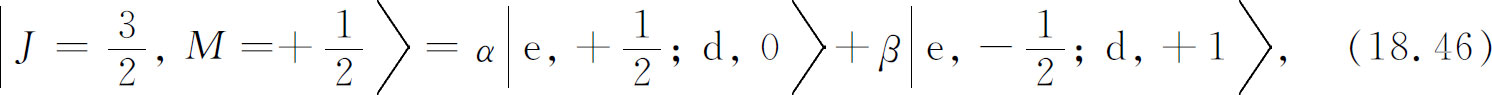

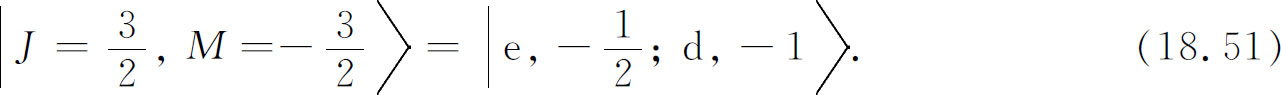

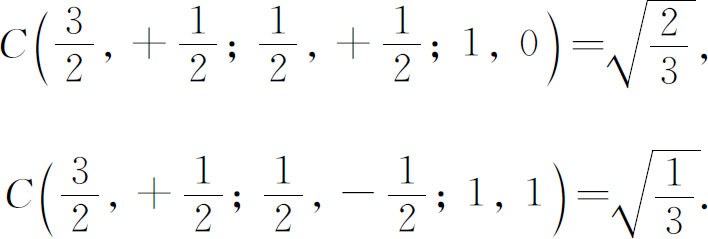

但|J =3/2,M =1/2〉的态是什么呢?在式(18.42)的第二行中,有两个候选者,事实上,它们的任意线性组合也是M =1/2。所以,一般地讲,我们必然会预期有

式中α 和β 是两个数,它们叫做克莱布希-戈登系数(C-G系数) 。我们下一个问题是求出这些系数。

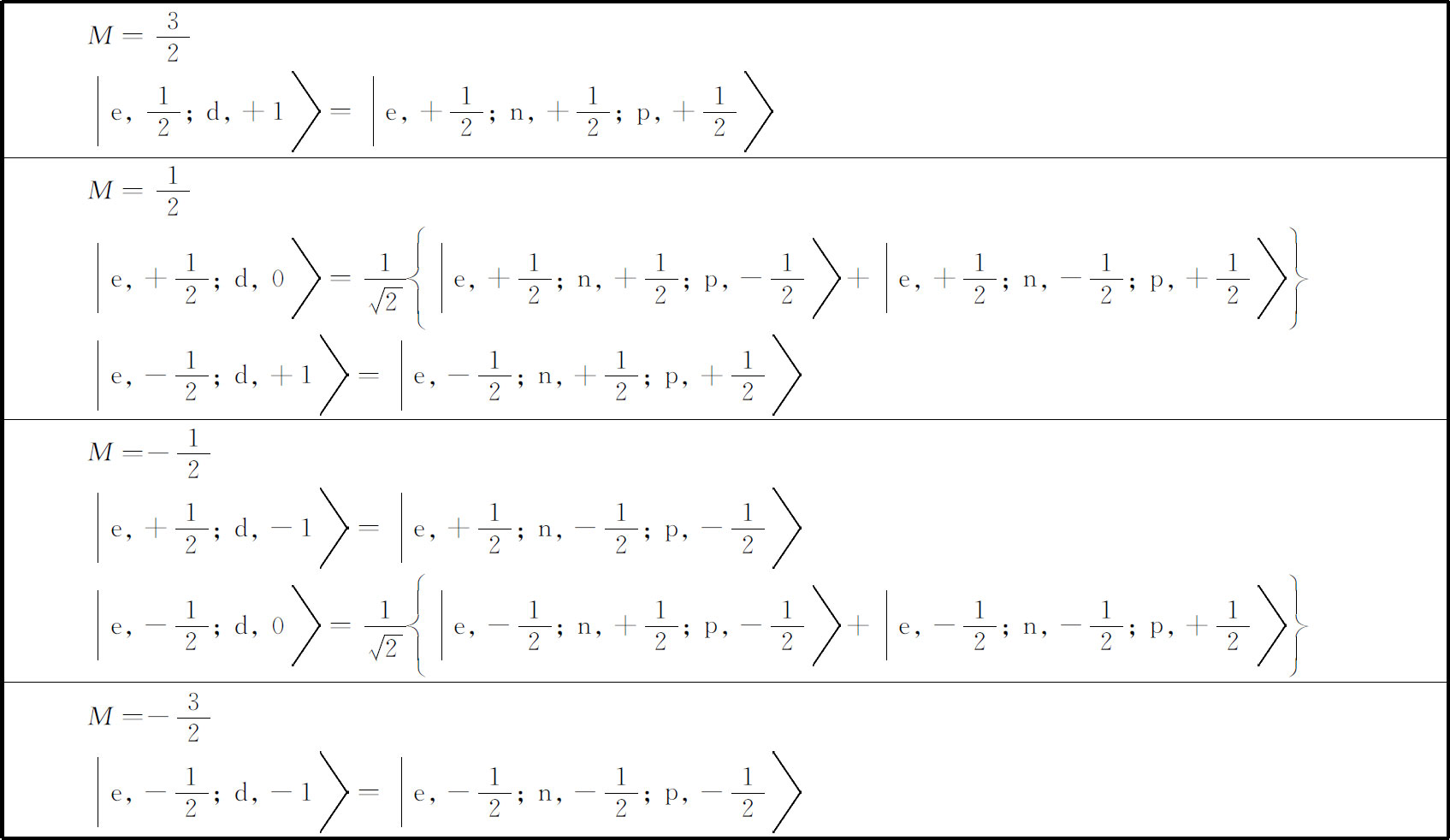

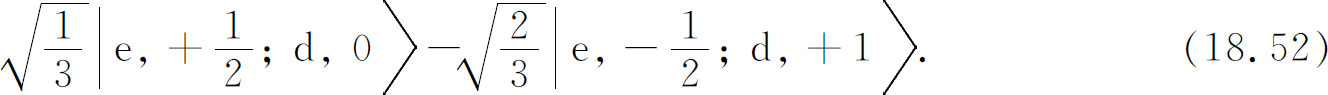

如果我们还记得氘核是由一个中子和一个质子构成的,并且利用表18-3的规则更明确地写出氘核的态,则我们就可以容易地求出这些系数。如果我们这样做了,式(18.42)列出的态就如表18-4所示。

表18-4 氘原子的角动量态

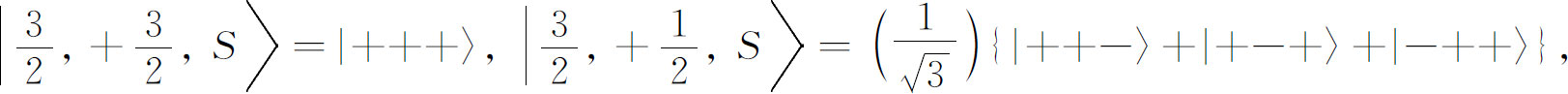

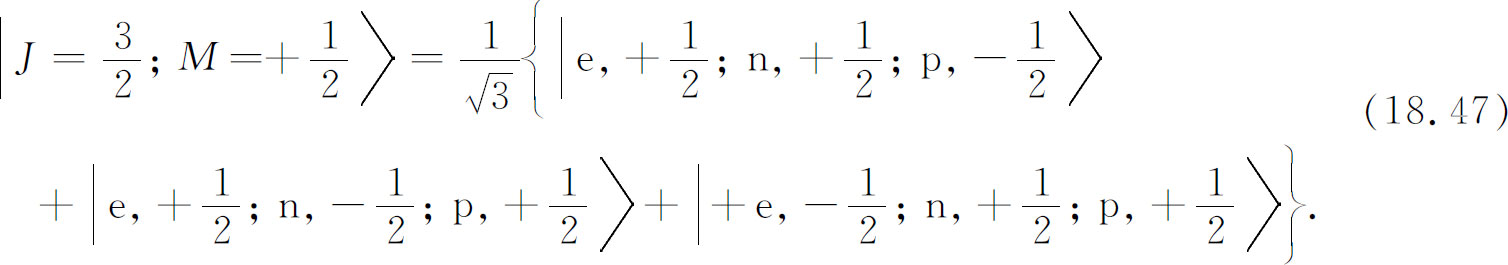

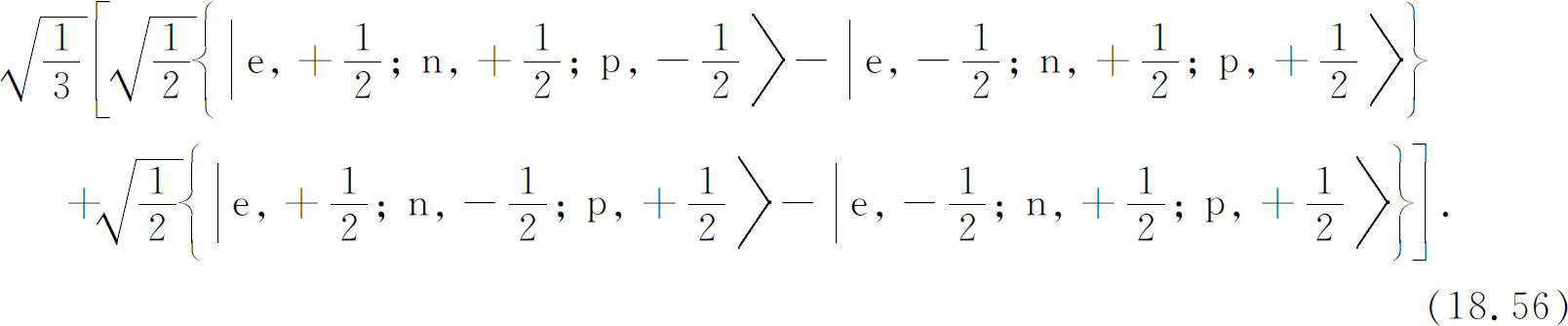

利用表中的态,我们想形成J =3/2的4个态。但是我们已经知道了答案,因为表18-1中已经有3个自旋为1/2的粒子形成的自旋为3/2的态。表18-1的第一个态为|J =3/2,M =+3/2〉,即|+++〉态。在我们现在所用的记号中,态|+++〉与|e,+1/2;n,+1/2;p,+1/2〉或表18-4中的第一个态是相同的。但这个态也和式(18.42)中所列的第一个态相同,从而证实了式(18.45)中的陈述。换成我们现在的记号,表18-1中第二行表明:

显然根据表18-4第二格中的两式可将上式右端归并为两项,第一项取 倍,第二项取

倍,第二项取 倍,这样式(18.47)等效于

倍,这样式(18.47)等效于

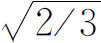

于是我们就得到式(18.46)中的C-G系数α 和β :

按照同样的步骤,我们可得到

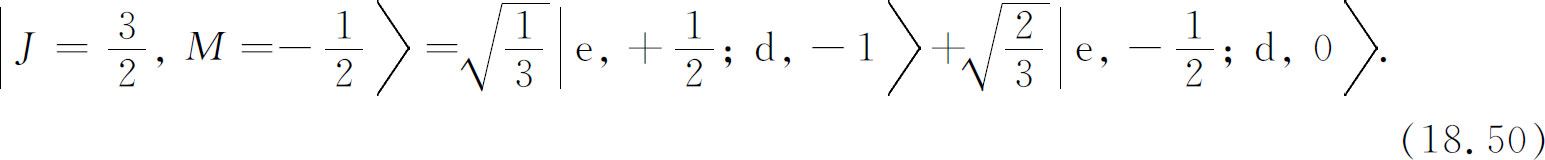

当然还有

这些就是关于自旋1和自旋1/2组合构成总角动量J =3/2的规则。我们将式(18.45)、(18.48)、(18.50)及(18.51)综合于表18-5中。

表18-5 氘原子J =3/2的态

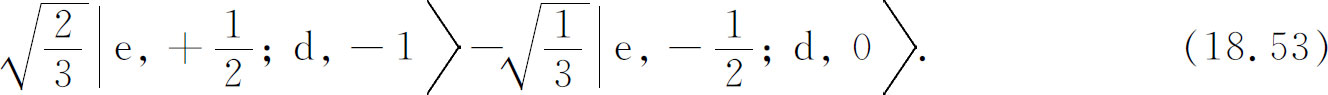

然而,我们这里只有4个态,我们所考虑的系统却有6种可能的态。关于式(18.42)中第二行的两个态,我们只用了一种线性组合去形成态|J =3/2,M =+1/2〉,还存在与它正交的另一种线性组合,这种组合态也具有M =+1/2,即

同样,式(18.42)中第三行的两个态也可以组合成两个正交的态,每个态具有M =-1/2。与式(18.52)正交的一个态为

它们就是剩下的两个态,其M =m e +m d =±1/2;而且必定是对应于J =1/2的两个态。所以我们得到

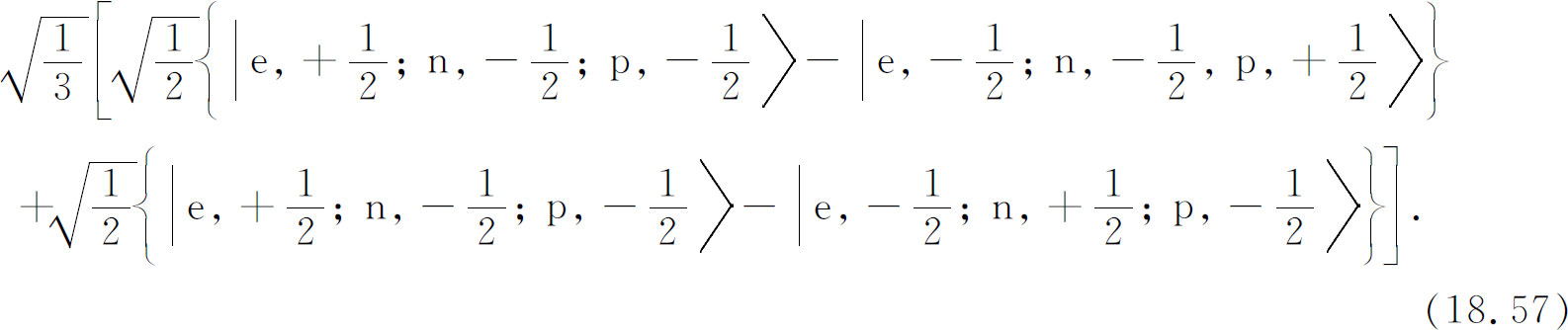

利用表18-4,将氘的各部分用质子和中子的态写出来,我们就可以证明上述两个态确实表现得像一个自旋1/2粒子的态。式(18.53)中第一个态是

它也可写成

现在看一下第一个花括号内的项。设想把e和p放在一起。它们共同形成一个自旋零态(见表18-3末行),对角动量没有贡献。剩下的只有中子,所以在转动时式(18.54)中的第一个花括号整体的行为就像一个中子,也就是说像一个J =1/2,M =+1/2的态一样。根据同样的论证,我们看到在式(18.56)的第二个花括号中,电子和中子结合产生了角动量为零的态,只剩下质子的贡献——m p =1/2。该括号内的项就像一个J =1/2、M =+1/2的粒子一样。所以(18.56)整个表式的变换就像|J =+1/2,M =+1/2〉的态一样,这正是我们所预期的结果。与式(18.53)相对应的M =-1/2的态,可以通过将上式中原来的+1/2改为-1/2而写成下式

你可以很容易地证明上式就等于式(18.54)中的第二行,如果那两项是一个自旋1/2系统的两个态,则它就是预期的。所以我们的结果得到了证实。一个氘核和一个电子可以有6个自旋态之中,其中4个态与自旋3/2粒子的态相象(表18-5),而另两个态与自旋1/2粒子的态式(18.54)相同。

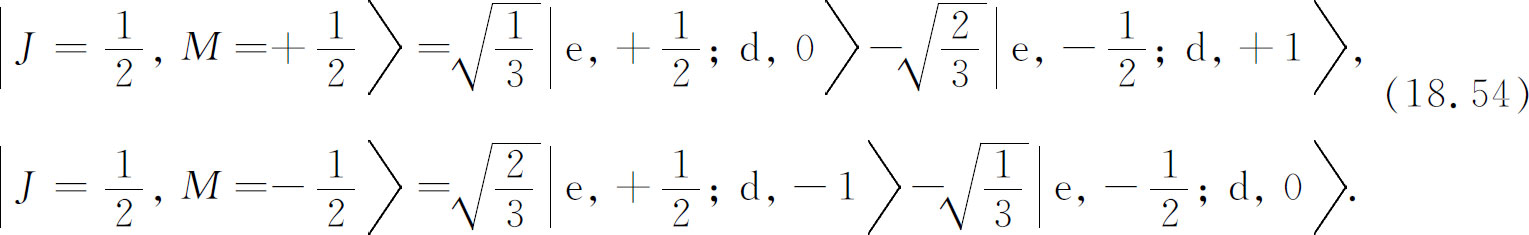

表18-5和式(18.54)的结果是利用氘核由一个中子和一个质子构成这一事实得到的。这些式子的真实性与那种特殊情况无关。把任何 自旋1粒子与任何自旋1/2粒子放在一起,其合成法则(以及系数)都相同。表18-5中的那组公式表示,相对转动的坐标系统——例如绕y 轴转动,从而自旋1/2粒子和自旋1粒子的态按照表18-1和18-2变化,则对于自旋3/2粒子,表中右边的项的线性组合将以适当的方式改变。在同样的转动下,式(18.54)表示的态将像自旋1/2粒子的态那样变化。其结果仅取决于原来两个粒子的自转性质(即自旋态),而与其角动量的起因一点也没有关系。我们仅利用了这个事实,通过选择一个特殊情况来求出这些公式,在这特殊情况中,其中一个组成部分本身就是由处于对称态的两个自旋1/2粒子构成的。我们把所有的结果一起列在表18-6中,同时把记号“e”和“d”改成“a ”和“b ”,以强调结论的普遍性。

表18-6 一个自旋1/2粒子(j a =1/2)和一个自旋1粒子(j b =1)的合成

假定我们有这样一个一般问题,就是求由两个任意自旋的粒子组成之系统的态。譬如一个粒子为j a (所以其z 分量m a 有从-j a 到j a 的2j a +1个值),另一个粒子为j b (z 分量m b 有从-j b 到j b 的2j b +1个值)。它们的组合态为|a ,m a ;b ,m b 〉,而且有(2j a +1)•(2j b +1)个不同的态。那么我们可以得到总自旋为J 的什么样的态呢?

角动量的总z 分量M 等于m a +m b ,而且各态总可以按照M 的次序排列[如式(18.42)]。最大的M 只一个,它对应于m a =j a 和m b =j b ,所以最大的M 就是j a +j b 。这就意味着最大的总自旋J 也等于和j a +j b :

对于小于(M )max的第一个M 值,存在两个态(m a 或者m b 比它的最大值小一个单位)。其中一个态必定贡献属于J =j a +j b 相对应的一组态,余下的一个态则属于与J =j a +j b -1相对应的一组新态。再下一个M 值(表中从上向下数第3个)可以有3 种方法得出(从m a =j a -2,有m b =j b ;m a =j a -1,m b =j b -1;以及m a =j a ,m b =j b -2),其中两个属于上面已经提及的那些组,第3个告诉我们还必须把J =j a +j b -2的各个态包括进去。这种论证一直继续到在我们的表中不再能由进一步减小这些m 中的一个来获得新态为止。

设j b 是j a 和j b 中较小的一个(如果它们相等,则任取一个),那么需要的只有2j b +1个J 值(从j a +j b 整数级变化到j a -j b 。这就是说,当两个自旋为j a 和j b 的粒子组合时,系统的总角动量J 可以等于下列值中的任何一个

(写作|j a -j b |而不写j a -j b ,由此我们可以避免j a ≥j b 这个附加条件。)

对每个 J 值,有2J +1个不同M 值的态,M 从+J 变到-J 。每一个这种态都是由具有适当因子的原来的态|a ,m a ;b ,m b 〉线性组合而成,这些因子就是关于每个项的C-G系数。我们可以把这些系数看作是态|j a ,m a ;j b ,m b 〉在态|J ,M 〉中所占有的“数量”。所以每个C-G系数都有6个 指标来确定它在表18-3和18-6之类的公式中的位置。这就是说,把这些系数称为C (J ,M ;j a ,m a ;j b ,m b )。我们可以把表18-6中第二行的等式写成

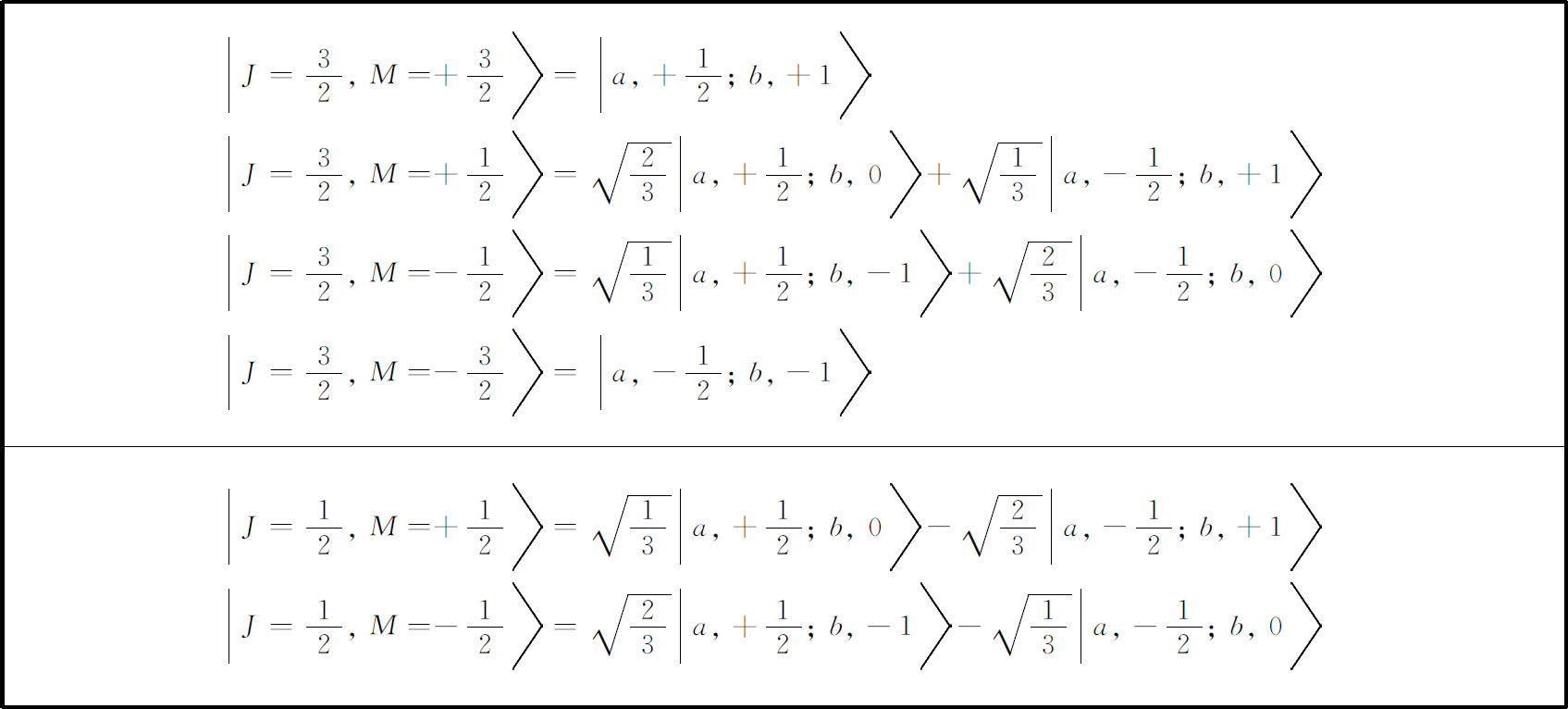

我们在这里不去计算任何其他特殊情况下的这些系数 (9) 。但是,你们可以在许多书中找到一些表。你可能想亲自试一试其他的特殊情况。接下来要做的应是两个自旋1粒子的合成,我们只把最后的结果列于表18-7中。

表18-7 两个自旋1粒子(j a =1,j b =1)的合成

这些角动量的合成法则在粒子物理学中非常重要,它们有数不清的应用。遗憾的是,我们没有时间来考虑更多的例子。

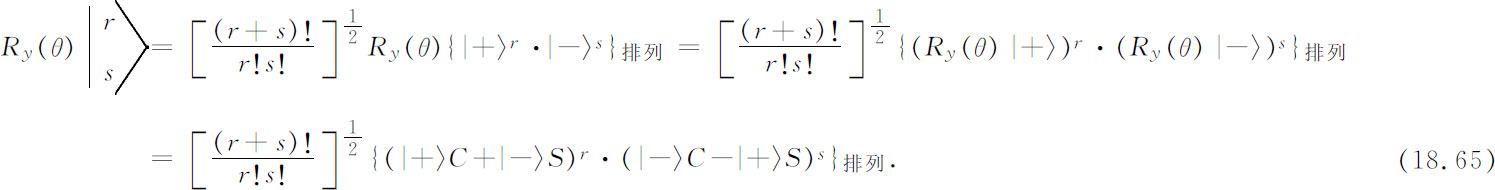

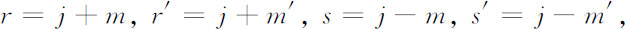

对那些想知道细节的人,我们在这里算出具有自旋(总角动量)为j 的系统的一般转动矩阵。实在说,算出一般情况下的矩阵并不很重要。一旦你有了概念,你就可以在许多书中的表格里面找到一般的结果。另一方面,在学到这种课程后,你也许喜欢看到你甚至的确能够理解诸如式(18.35)这种很复杂的描述角动量的量子力学公式。

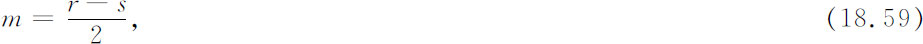

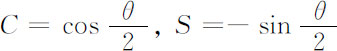

我们将§18-4中的论证推广到具有自旋j

的系统上去,我们把该系统看作由2j

个自旋1/2粒子组成。m

=j

的态是|+++…+〉(j

个正号)。对于m

=j

-1的情况,将有2j

个像|++…+-〉、|++…+-+〉等等这样的项。让我们来考虑具有r

个正号和s

个负号(r

+s

=2j

)这种一般的情况。在绕z

轴转动的情况下,r

个正号的每个贡献一个 。结果是相位改变了i

(r

/2-s

/2)φ

。可见

。结果是相位改变了i

(r

/2-s

/2)φ

。可见

正像J =3/2的情形那样,每个具有确定m 值的态,必定是所有具有同样r 和s 的态(即与r 个正号和s 个负号的各种可能排列相对应的态)以正号的线性组合。我们假定你们能够算出共有(r +s )!/r !s !个这样的排列。为使各个态都归一化,我们必须将所得之和除以个数的平方根。我们可以写成

式中

如果我们现在用另一种记号,则会有助于我们的工作。一旦我们用式(18.60)定义了该态,r 和s 这两个数就完全同j 和m 一样定义一个态,如果我们写作

则有助于我们掌握有关的线索。这里,利用等式(18.61),有

其次,我们希望用新的特殊的记号 把式(18.60)写成

注意,我们已把前面因子的指数改成+

1/2了。我们这样做是因为在花括号内正好有 个项。比较式(18.63)和式(18.60),显然

个项。比较式(18.63)和式(18.60),显然

就是下式的一个缩写

式中N 是括号内不同项的数目。这种记号之所以方便的道理在于,我们每进行一次转动,所有的正号贡献相同的因子,所以我们得到这个因子的r 次幂。同样,不管各项排列的次序如何,s 个负号项总共贡献s 次幂的因子。

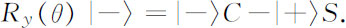

现在假定我们把系统绕y

轴转过θ

角,我们想求的是 。当R

y

(θ

)作用在每一个|+〉时,得到

。当R

y

(θ

)作用在每一个|+〉时,得到

式中 。当R

y

(θ

)作用于每一个|-〉时,给出

。当R

y

(θ

)作用于每一个|-〉时,给出

所以我们所要求的是

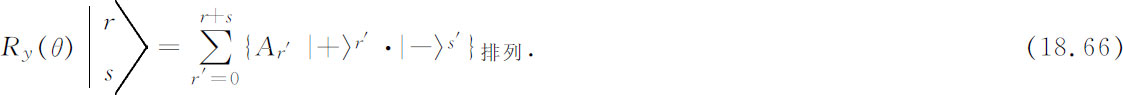

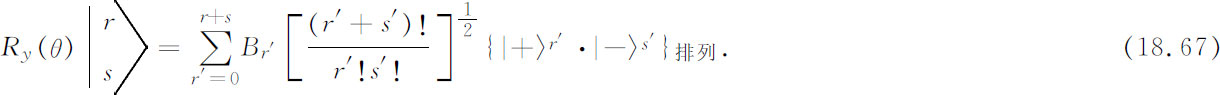

现在每个二项式都必须展开至适当的幂次,并将这两个表式乘在一起。这样将出现|+〉的从0到(r +s )所有幂次的项。我们来看一下所有|+〉的r ′次幂的项。他们出现时总是同|-〉的s ′次幂项(s ′=2j -r ′)相乘。假定我们把所有这些项集中起来,对一种排列而言,它们有某个包含二项式展开因子以及因子C 和S 的数字系数。假定我们把系数称为因子A r ′ ,则式(18.65)等同于

现在以因子[(r ′+s ′)!/r ′!s ′!]1/2 除A r ′ ,并称其商为B r ′ 。式(18.66)就等于

(我们说,此式定义了B r ′ ,条件是只要式(18.67)给出与(18.65)中相同的表式。)

由B

r

′

的这个定义,式(18.67)右边剩下的因子正好就是态 ,所以我们有

,所以我们有

其中s ′总是等于r +s -r ′。当然,这意味着系数B r ′ 就是我们所要求的矩阵元。即

现在我们只需要完成代数运算来得出各个B r ′ 。比较式(18.63)和(18.67)——并记住r ′+s ′=r +s ——我们看到B r ′ 就是下式中a r ′ b s ′ 的系数

剩下来的繁琐工作是将上式依二项式定理展开,并把a 和b 的给定幂次的项集中起来,如果你把它全部计算出来,你就得到式(18.70)中a r ′ b s ′ 的系数为

求和遍及所有使阶乘中的项等于或大于0的整数k 值。于是这个表示式就是我们要求的矩阵元。

最后利用

我们可以回到原来用j ,m 和m ′表示的记号。作此代换,我们得到§18-4中的式(18.34)。

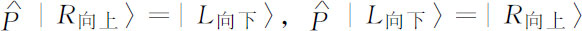

在本章§18-1中,我们曾考虑过原子从自旋1的激发态跃进到自旋0的基态时光的发射。如果激发态具有朝上的自旋(m

=+1),它能沿+z

轴发射一个RHC光子,或沿-z

轴发射一个LHC光子。我们称此光子的两种状态为|R

向上

〉及|L

向下

〉,这些态没有一个具有确定的宇称。设 为宇称算符,

为宇称算符, 。

。

那么我们以前关于处在确定能量状态的原子,必定具有确定的宇称,以及在原子的过程中宇称是守恒的证明又怎样了呢?是否这个问题中的终态(发射一个光子后的态)必须要有确定的宇称呢?如果我们考虑的整个 终态,它包含向所有角度发射光子的振幅,那确实如此。在§18-1中,我们所考虑的只是整个终态的一个部分而已。

如果我们希望能只查看那些确实具有确定宇称的终态,例如,考虑终态|ψ F 〉,它具有某个振幅α 沿+z 轴发射RHC光子以及某个振幅β 沿-z 轴发射LHC光子,我们可以写为

对这个态作宇称操作,给出

若β =α 或β =-α ,则该态就是±|ψ F 〉,所以具有偶宇称的终态是

而具有奇宇称的终态是

接下来我们要考虑从奇宇称的激发态到偶宇称的基态的衰变。如果宇称确定守恒,则光子的终态必定具有奇宇称,它必定是式(18.75)表示的态。如果发现|R 向上 〉的振幅是α ,则发现|L 向下 〉的振幅为-α 。

现在注意当我们绕y 轴转动180°时会发生什么情况。原子的初始激发态变为一个m =-1的态(根据表17-2态不改变符号)。终态的转动给出

将此式与式(18.75)相比较,你会发现:对于假设的终态宇称而言,从m =-1的初态得到一个沿-z 轴的LHC光子的振幅,与从m =+1的初态得到一个RHC光子的振幅相差一个负号。这就同我们在§18-1中所得到的结果相一致。

————————————————————

(1) 当我们把x ,y ,z 变成-x ,-y ,-z 时,你可能认为所有矢量都反了向。对于像位移和速度这样的极矢量,这是对的,但对于像角动量或任意由两个极矢量叉乘所得的轴矢量来说,这就不对了。轴矢量在反演后有相同的分量。

(2) 你们有些人可能会根据我们所考虑的终态没有确定的宇称,而反对我们刚才所做的论证。在本章末的附注2中,你将找到另一个你可能比较满意的证明。

(3) 今天在对世界的较深的了解中,我们还没有一种容易的方法,以区分光子的能量是否比电子的能量具有较少的物质性,因为正如你们所知道的,所有粒子的行为非常相似,唯一的区别是光子的静止质量为零。

(4) 注意,我们总是分析在粒子运动方向的角动量,如果要问及关于任何其他轴的角动量,那我们就要考虑到有“轨道”角动量——来自 p × r 项。例如,我们不能说光子正好是从电子偶素中心离去的,它们可能会像从旋转的车轮边缘抛射出去的两个物体那样离去。但是当我们把轴取在运动方向上时,我们就不必担心这种可能性了。

(5) 我们还没有将我们的振幅归一化,或乘上衰变成任一特殊终态的振幅,但是我们可以知道这个结果是正确的,因为当我们考察另一种选择时,我们得到的概率为零(参见式18.23)。

(6) 也可参见本卷第一章。

(7) 你如想知道细节,可以参看本章的附录。

(8) 我们可以忽略在第一次碰撞中Ne20* 得到的反冲,或者更好的是我们把它计算出来并作出修正。

(9) 由于我们有了一般的转动矩阵式(18.35),大部分工作已经完成了。

(10) 这篇附录的材料最初包括在本讲义的正文里,我们现在觉得没有必要把这种对于一般情况的详细处理方法包括进去。